ネット通販やフリマアプリで商品を売ったり買ったりするとき、「着払い」や「元払い」という言葉をよく目にしますよね。

聞いたことはあるけれど、実際に使うとなると「どっちがどう違うの?」「相手に失礼にならないのはどっち?」と迷ってしまうこと、ありませんか?

また、「元払いと着払いって、誰が送料を払うの?」「送り状ってどうやってもらえばいいの?」など、ちょっとした疑問がいくつも出てくると思います。

特にフリマ初心者さんや、日常的に配送をあまり使わない方にとっては、こういった仕組みは少しわかりづらいですよね。

この記事では、そんな「着払い」と「元払い」について、初心者の方でも安心して理解できるように、やさしい言葉で丁寧に解説していきます。

さらに、それぞれの使い分け方や、送料のこと、伝票のもらい方まで、実際のシーンを想像しながらわかりやすくご紹介します。

「送り先に失礼のないようにしたい」「一番お得な方法で送りたい」「トラブルにならないように準備したい」そんなあなたの気持ちに寄り添った内容になっています。

初めての発送でも不安なく進められるよう、ぜひこの記事を最後まで読んでみてくださいね。

きっと、これからのやり取りがもっとスムーズで楽しいものになりますよ♪

そもそも「元払い」「着払い」ってどういう意味?

まずは、基本となる「元払い」と「着払い」の違いから見ていきましょう。

初心者さんでもわかりやすいように、ひとつずつ丁寧に説明していきますね。

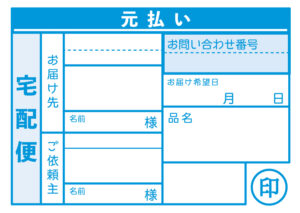

元払いとは?

元払いとは、発送する人(送り主)が送料を支払う方法のことです。

荷物を送るときに、送り主があらかじめ送料を負担し、コンビニや営業所などでその場でお金を支払います。

たとえば、プレゼントを誰かに送るときや、フリマアプリで「送料込み」で出品した場合などは、この元払いが使われています。

相手に負担をかけたくないときや、受け取る人が送料を知らずに困ってしまわないようにするために、よく選ばれる方法です。

元払いの良いところは、受け取る人が安心して荷物を受け取れること。

送料がすでに支払われているので、配達員さんから「〇〇円です」と言われてびっくりする心配がありません。

さらに、元払いを選ぶと、送料の割引が受けられるケースもあります。

たとえば、ゆうパックの持込割引や、ヤマトの営業所持ち込み割引などですね。

ちょっとした工夫で送料が安くなることもあるので、うれしいポイントです。

ちなみに、フリマアプリなどで「送料込み」と表示されている商品は、ほとんどがこの元払いに該当します。

出品者が送料も負担してくれているということなので、購入者としては気軽にお買い物ができて安心です。

このように、元払いは「送り手のやさしさ」が詰まった支払い方法ともいえますね♪

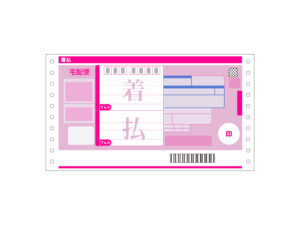

着払いとは?

着払いとは、荷物を受け取る人が送料を支払う方法のことです。

送り主は料金を支払わずに荷物を発送できるため、手間も少なく、気軽に使える方法として人気があります。

特に、返品対応や代金引換に近いシチュエーションなどでよく使われます。

例えば、「相手に送料を負担してもらう約束になっている場合」や、「返品をお願いしたいとき」などに、着払いはとても便利な手段です。

ただし、注意したいのは、受け取る側が思いがけないタイミングで送料を請求されることになる点です。

突然「送料〇〇円です」と言われて戸惑ったり、トラブルになる可能性もあるので、事前に着払いで送ることをしっかり伝えておくのがとても大切です。

また、受け取り側が不在だった場合や、送料の支払いを拒否した場合には、荷物が送り主に戻ってしまうこともあるので注意が必要です。

このようなトラブルを防ぐためにも、金額の目安や配送業者の情報もあわせて伝えておくと、より安心ですよ。

着払いは「とりあえず送っておきたい」「あとで相手に負担してもらう形にしたい」という場面でとても便利ですが、丁寧なコミュニケーションが鍵になります♪

どっちがお得?使い分けのポイント

「元払い」と「着払い」、どちらを選ぶかは送る目的や相手との関係によって変わってきます。

それぞれの特徴を理解して、状況に合った方法を選びましょう。

- 元払い:

- 相手に送料の負担をかけたくないときにぴったり。

- プレゼントやお礼の品など、気持ちを込めて送りたいときにおすすめです。

- フリマアプリなどでも「送料込み」にすると、購入者にとって安心感があるため、売れやすくなるというメリットもあります。

- また、送料をあらかじめ把握して支払えるので、金額の管理がしやすいのもポイント。

- 着払い:

- 返品や返送など、事前に送料がわからない場合に便利です。

- 受け取り側が了承している場合や、企業とのやり取りで「着払いで返送してください」と指定がある場合によく使われます。

- 発送時にお金を支払わずに済むので、手元に現金がないときにも助かる方法です。

大切なのは、相手との信頼関係や目的を考えたうえで、どちらが適しているかを判断することです。

また、トラブルを防ぐためにも、「着払いで送りますね」「送料はこちらで負担します」といった一言を添えることで、スムーズなやりとりにつながりますよ♪

送り状伝票ってどこで手に入るの?

荷物を送るときには欠かせない「送り状伝票」。

着払い・元払いのどちらを選ぶにしても、それぞれ専用の伝票が必要になります。

でも、「どこでもらえるの?」「料金はかかるの?」と迷ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。

ここでは、大手3社(ヤマト運輸、佐川急便、日本郵便)の伝票の入手方法を、わかりやすくご紹介します。

ヤマト運輸(クロネコヤマト)

- 最寄りのヤマト営業所で無料でもらえます。

- 集荷依頼をすれば、ドライバーさんが必要な伝票を持ってきてくれます。

- クロネコメンバーズに登録していると、オンラインから集荷や伝票の事前作成も可能で便利。

- コンビニ(セブンイレブン・ファミリーマート)でも取り扱っている場合がありますが、コンビニによって対応が異なるので注意しましょう。

佐川急便

- 営業所や取次店で伝票を無料配布しています。

- 電話やネットから集荷を申し込むと、ドライバーさんが伝票を持参してくれます。

- Web伝票サービスもあるので、事前に入力しておけば手書きの手間が省けてスムーズです。

ゆうパック(日本郵便)

- 郵便局の窓口で「送り状ください」と伝えれば、その場でもらえます。

- 元払い・着払いそれぞれに専用伝票があるので、用途を伝えましょう。

- ゆうびんポータル(日本郵便のWebサイト)からオンライン請求も可能で、複数枚をまとめて申し込むこともできます。

どの配送業者も、伝票は基本的に無料で提供してくれるので、安心して利用できます。

「着払い伝票をください」とひとこと伝えるだけで、丁寧に案内してもらえるので、初めての方でも大丈夫ですよ。

また、年末年始や繁忙期は在庫が切れていることもあるため、できれば事前に電話などで確認しておくとスムーズです。

まとめて数枚もらっておくと、次に送るときもあわてずにすみますね♪

各社の配送料金はどう違う?【簡単比較&解説】

荷物を送るとき、「どこの配送会社が安いの?」「サービスに違いはある?」と悩む方も多いですよね。

実は、送り先の距離や荷物のサイズだけでなく、配送業者によってサービス内容にも違いがあります。

ここでは、代表的な3社の特徴や料金の傾向をわかりやすくまとめてみました。

クロネコヤマト(ヤマト運輸)

- サービスが丁寧で安心感あり、個人利用に人気

- 「宅急便コンパクト」や「ネコポス」など、小さな荷物を送るのに便利なサービスが充実

- 営業所やコンビニ(セブン・ファミマなど)からの発送も可能で利便性◎

- 全国一律ではなく、地域・サイズ・重さで送料が細かく設定されています

- 公式サイトの「宅急便運賃一覧表」や料金シミュレーターで簡単に確認可能

佐川急便

- 大型荷物の配送に強く、企業間配送に特に人気

- 法人向けには大幅な割引制度があるが、個人利用でも営業所持ち込みで送料が安くなる場合あり

- 取次店や集荷対応もあり、柔軟な発送が可能

- サイズの大きい荷物や数量が多い場合にはコスパ良し

ゆうパック(日本郵便)

- 郵便局で手軽に利用でき、土日・祝日も配達してくれる点が魅力

- 持込割引(120円引き)や同一宛先割引、複数口割引など、割引サービスが豊富

- 全国一律ではなく、エリアやサイズで料金が決まる

- 郵便局のWebサイトで、サイズ・地域別の料金確認も簡単

- コンビニ(ローソン)やゆうパック取扱店からも発送OK

それぞれの業者によって、料金だけでなく「どんな荷物に向いているか」も変わってきます。

- 小さめの荷物→ヤマト(宅急便コンパクト・ネコポス)

- 大きめ・多めの荷物→佐川急便(営業所持込がお得)

- 郵便局からの発送や土日配達が希望→ゆうパック

料金は時期や地域によって変動することもあるので、公式サイトでの事前確認がおすすめです。

比べて選べば、あなたにぴったりの配送方法がきっと見つかりますよ♪

「着払い」「元払い」に関するよくある疑問を解決!

ここでは、実際に荷物をやりとりする中で「これってどうしたらいいの?」と迷いやすい質問をまとめました。

初心者さんでも安心して対応できるように、やさしく丁寧にご紹介します♪

返品・返送のときはどっちが正解?

- 通販サイトでの返品では、基本的にお店側の指定に従うのが安心です。

- 多くの場合、「着払いでお送りください」といった指示があります。

- 商品不良や注文ミスなど、お店側に原因があるケースでは着払いでの返送をお願いされることが多いです。

- 一方、購入者都合での返品(サイズが合わなかった、イメージが違ったなど)の場合は、元払いで返送するよう案内されることも。

- 「返送時の送料はどちらが負担ですか?」と事前に確認しておくと安心です。

後日、送料が返金されるケースはある?

- 商品に不備があった場合や、返品理由がショップ側の責任と判断された場合には、送料をあとから返金してくれることがあります。

- 返金方法はショップによって異なり、振込・クレジットカードの返金・ポイントでの補填などさまざまです。

- キャンペーン中で「返品送料無料」のような特典があることもあるので、購入時にチェックしておくと◎。

- また、返金に日数がかかる場合もあるので、数日~1週間ほどは余裕を持って待ちましょう。

トラブルにならないためには?

- 「着払いで送ったら相手が驚いた」「送料のことで揉めた」などのトラブルを避けるには、事前のひとことが大切です。

- 着払いで送る場合は、「送料はお受け取り時にご負担をお願いします」と事前に伝えておくと、誤解を防げます。

- 配送業者や送料の目安、荷物のサイズなども一緒に伝えておくと、受け取る側も安心です。

- SNSやフリマアプリでのやり取りでは、丁寧なやりとりがトラブル防止につながります。

ちょっとした気配りで、お互いに気持ちのよいやり取りができますよ♪

まとめ|状況に合わせて「元払い」「着払い」を使い分けよう♪

荷物を送るときに必ず発生する送料。その支払い方法には「元払い」と「着払い」の2種類があり、ポイントになるのは“誰が送料を負担するか”という点です。

元払いは発送する人、つまり送り主が送料を先に支払う方法。一方の着払いは、受け取る側が送料を受け取り時に支払うスタイルです。

どちらの方法を選ぶかは、送り先との関係性や用途、そしてシーンに応じて使い分けるのがスマートです。

例えば、プレゼントやお礼の品なら元払いがおすすめですし、返品対応や企業間のやり取りなどでは着払いが活躍します。

また、伝票の入手方法をあらかじめ知っておけば、いざというときも慌てず対応できますし、送料の目安を知っておくことで金額トラブルの予防にもなります。

今回の記事では、そういった知識を初心者の方にもわかりやすく解説してきました。

ちょっとした心がけひとつで、荷物のやり取りはもっとスムーズに、そしてお互いに気持ちよく進められます。

ぜひ今回ご紹介したポイントを参考に、安心で快適な発送ライフを楽しんでくださいね♪