なぜ「関東=首都圏」と思われがちなのか

多くの人が「関東地方=首都圏」と思い込んでいますが、実はこの2つには明確な違いがあります。ニュースや天気予報では同じように使われているように見えても、行政や法律の観点ではまったく別の区分なのです。その背景には、歴史的な経緯やメディアの慣用表現、さらに人々の生活感覚の違いなど、いくつもの要因が重なっています。たとえば、東京を中心に日常生活を送る人にとっては「首都圏」と言われても具体的な境界を意識する機会が少ないため、両者が自然と同義語のように感じられるのです。

言葉の混同を招くニュースや地図の表現

テレビの天気予報で「関東地方は晴れ」と言われても、実際には山梨県や静岡県が含まれていたりします。このように、報道や地図によって使われ方が異なるため、混乱が生じやすいのです。特に気象情報や交通ニュースなどでは、より実用的な区分が優先されるため、「関東」と「首都圏」が状況に応じて柔軟に使い分けられます。新聞社やテレビ局によっても定義が異なり、読者や視聴者が混乱しやすいポイントでもあります。

行政・教育・メディアで異なる使い方

行政では法律上の定義に基づき「首都圏」を使いますが、教育現場では地理的な「関東地方」を重視します。メディアでは文脈によって使い分けられるため、同じ言葉でも指している範囲が異なることがあります。たとえば、総務省や国交省などの行政機関では、統計データの整合性を保つため明確に範囲を定めていますが、ニュース番組では視聴者に分かりやすい表現を優先する傾向があります。教育現場では「地方」という地理的な概念を基本に学習しますが、社会科の授業では経済圏としての「首都圏」という用語も登場します。そのため、大人になってから両者を混同してしまう人も多いのです。

この記事でわかること

この記事では、「関東地方」と「首都圏」の違いを、地理・法律・生活圏の3つの視点からわかりやすく解説します。また、報道での使い方の違いや行政上の定義、さらに日常生活の中での感覚的な「首都圏」の広がりについても触れていきます。地図や実例を交えながら、読んだ後に「なるほど」と腑に落ちるよう丁寧に説明していきます。

関東地方と首都圏の定義を比較してみよう

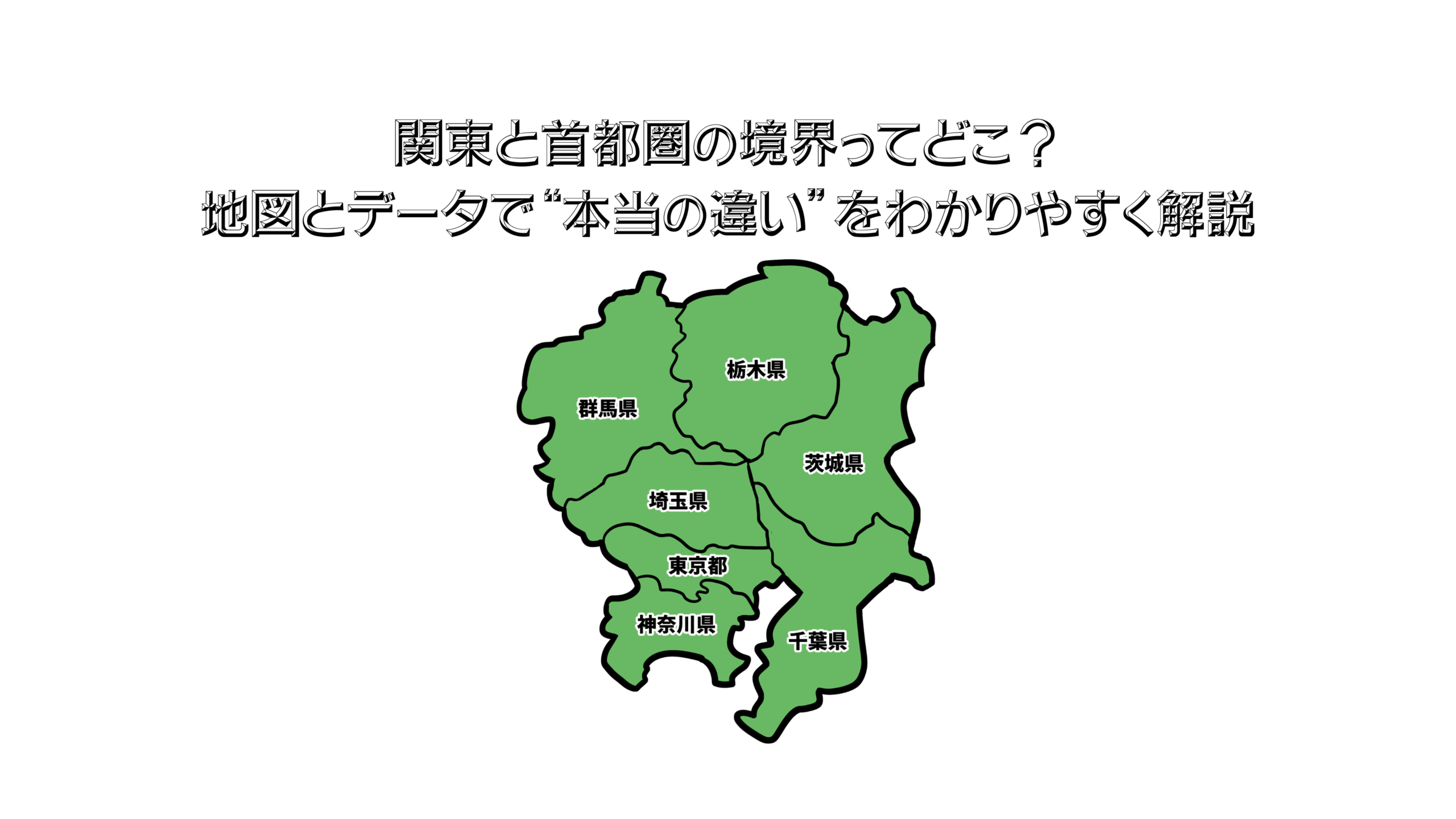

関東地方とは?7都県の地理的まとまり

関東地方は、日本の地理的な地方区分のひとつで、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県の7都県で構成されます。これは学校の地理や地図帳でおなじみの区分です。この地域は、関東平野を中心に形成され、日本で最も人口が集中するエリアでもあります。地理的には、東は太平洋、西は山岳地帯に囲まれ、気候や文化の面でも多様性を持っています。歴史的にも政治・経済の中心として発展してきた地域で、江戸時代以降、首都である東京を中心に日本の中心地としての役割を果たしてきました。

首都圏とは?法律で決められた「一都七県」のエリア

一方で「首都圏」は、1956年に制定された「首都圏整備法」によって定められた法的な地域です。構成は東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県の一都七県です。つまり、山梨県が含まれる点が関東地方との大きな違いです。この区分は、単なる地理的な範囲ではなく、東京を中心とした経済・生活・交通ネットワークを考慮して決められています。法的には、東京の機能を補完・分散させることを目的に設定されたもので、現在でも都市計画やインフラ整備の基準として用いられています。また、統計や政策文書では「首都圏=国の中枢機能を持つ広域都市圏」として扱われるケースが多くなっています。

なぜ“7都県”ではなく“一都七県”?

東京都は「都」、それ以外の県は「県」と表記されるため、「一都七県」と表現されます。言葉としての区別に過ぎませんが、行政文書ではこの表現が正式です。この表現は、首都・東京が特別な行政区分を持つことを示すとともに、首都機能を中心とした一体的な地域を明確にするために使われます。ちなみに、首都圏整備法制定当初は「首都圏の範囲を拡大すべきか」について議論があり、最終的に経済圏としての実効性を重視して現在の一都七県体制となりました。

「関東地方=首都圏」ではないことを例で理解

たとえば、甲府市(山梨県)は地理的には中部地方ですが、法律上は首都圏に含まれます。逆に、新潟県は地理的に関東に近いですが、首都圏ではありません。このように、定義の目的によって区分が変わります。また、通勤圏や経済圏としての首都圏を考えると、実際には静岡県東部や福島県南部なども東京との結びつきが強く、統計上“首都圏相当地域”とされる場合もあります。このように、「地理的関東」と「機能的首都圏」は似て非なるものであり、同じように扱うと誤解を生みやすいのです。

省庁や気象庁など、組織ごとに違う範囲の定義

総務省や気象庁、文科省など、機関ごとに「関東」や「首都圏」の範囲が異なることもあります。たとえば気象庁の「関東甲信地方」には長野県や山梨県が含まれます。さらに、経済産業省では統計目的で「関東経済圏」という独自の区分を使用するなど、組織の目的によって分類方法が変わるのです。こうした違いを理解しておくと、ニュースや統計データの意味をより正確に読み解けるようになります。

地理・行政・法律の観点で見る「エリアの違い」

地形や気候から見た関東地方の特徴

関東地方は、日本最大の平野である関東平野を中心に構成されています。太平洋に面しており、冬は乾燥、夏は高温多湿という特徴があります。北部は内陸性の気候で寒暖差が大きく、南部は温暖な海洋性気候に属します。こうした気候の違いが、農業形態や生活文化にも影響を与えています。たとえば、北関東では小麦や野菜が多く栽培され、南関東では果物や花の栽培が盛んです。また、地形的に広大な関東平野は産業や住宅の発展を支え、東京を中心とした巨大都市圏を形成する土台となっています。

行政区分としての地方の仕組み

日本は全国を8つの地方に分けています(北海道・東北・関東・中部・近畿・中国・四国・九州)。これは地理的・文化的な分類で、法律上の効力はありません。しかし、この区分は統計や教育、行政計画の基礎として長く使われてきました。実際、国の予算配分や地方公共団体の施策では「地方別の特徴」を踏まえることが多く、関東地方は政治・経済の中心として特別な役割を持っています。また、都道府県を超える広域連携(例:北関東三県連合)なども進められており、地理的分類が現代にも活かされています。

首都圏整備法とは?法律で定められた背景

首都圏整備法は、東京への人口集中を抑えつつ、周辺地域を計画的に発展させるために1956年に制定されました。背景には、戦後の急速な都市化と住宅不足、交通渋滞、公害などの社会問題がありました。この法律によって、都市の過密化を防ぎ、公共施設や住宅地の分散整備を促すことが狙いとされました。これにより、千葉ニュータウンや多摩ニュータウンなどの計画都市が誕生し、現在の都市圏の形が形成されたのです。さらに、首都圏整備法に基づく「首都圏基本計画」は数十年ごとに見直され、時代に合わせた都市再生や環境対策が進められています。

山梨県が首都圏に入る理由を地理・経済から解説

山梨県は、東京からの距離が近く、中央線や中央自動車道でアクセスできるため、首都圏の経済・生活圏と密接に関わっています。そのため、首都圏整備法では山梨県も対象地域となりました。実際、山梨県東部では東京への通勤・通学者が多く、経済的な依存度も高いです。また、物流面でも中央自動車道を通じて東京市場への出荷が盛んであり、農産物や観光業などの地域経済が首都圏との連携のもとで発展しています。地理的には中部地方に属しますが、生活圏や経済圏としての結びつきが強いため、首都圏に含まれているのです。

なぜ新潟県や長野県は含まれないのか?

地理的には隣接していますが、交通や経済の結びつきが首都圏ほど強くなかったため、法的には除外されています。中部地方として別の地域整備計画が適用されています。長野県や新潟県は、歴史的にも関西圏や中部圏との関係が深く、生活圏の方向性が異なります。また、山脈に隔てられた地形的要因もあり、物理的なアクセスの難しさが首都圏との一体化を妨げてきました。現在では北陸新幹線や上信越自動車道によって往来が容易になりましたが、それでも法的区分としては「中部地方」に位置づけられています。

首都圏の“実際の広がり”を生活圏から見る

通勤・通学で見えるリアルな首都圏の範囲

総務省のデータでは、東京都への通勤・通学率が一定以上の市町村を「東京圏」と定義することもあります。この定義では、茨城県南部や山梨県東部も首都圏に含まれます。実際の通勤圏を地図で見ると、鉄道路線に沿って“首都圏の触手”のように広がっており、通勤時間90分圏内をひとつの生活圏として捉えることができます。また、通勤流動データでは、東京都心への通勤率が10%を超える地域が急増しており、かつては地方都市だったエリアも首都圏通勤圏に組み込まれつつあります。さらに近年はリモートワークの普及により、通勤圏の概念そのものが変化しつつあり、山梨県や静岡県東部も「準首都圏」として注目されるようになっています。

企業活動・経済圏での首都圏の中心とは

大企業の本社や商業拠点は東京都心と神奈川県・埼玉県・千葉県に集中しています。ここが経済活動の核となり、周辺地域との格差が生まれています。しかし近年では、再開発によって横浜・さいたま新都心・幕張新都心などの副都心エリアが成長し、首都圏全体での多極化が進んでいます。これにより、従来の「東京一極集中」構造が少しずつ変化し、各地域が独自の経済拠点として発展する動きが見られます。また、ベンチャー企業やテクノロジー関連のスタートアップが東京近郊に集まる傾向も強まり、首都圏は“日本の経済エンジン”としてますます存在感を高めています。

人口移動と住宅事情が示す“見えない境界”

住宅価格や家賃の相場を見ても、東京都心から離れるほど急激に下がります。この経済的なデータもまた、首都圏の“範囲”を浮かび上がらせます。たとえば、23区内の住宅価格と比較すると、埼玉・千葉の外縁部では同じ価格で2倍近い広さの住宅が手に入ることもあります。人口動態の統計を見ると、子育て世代が郊外へ、若年単身世帯が都心へと移動する傾向が顕著で、これもまた首都圏内部の機能的な分化を示しています。さらに、住宅開発や再開発の進行に伴い、以前は「首都圏外」とされていた地域が通勤可能圏に組み込まれ、“実質的な首都圏”が年々拡大しているのです。

北関東(群馬・栃木・茨城)はどこまで首都圏化している?

北関東では、鉄道や高速道路の発達により通勤圏が拡大。特に茨城県南部(つくば・守谷)などは首都圏通勤者が増加しています。群馬や栃木でも新幹線を利用した通勤者が増え、地方都市と首都圏の境界が曖昧になりつつあります。さらに、北関東自動車道の整備により、物流や観光の面でも東京との連携が進み、“生活圏としての首都圏”が徐々に北へ広がっています。今後は、宇都宮や前橋などが東京圏のサテライト都市として機能する可能性も高まっています。

「東京圏」「南関東」「広域関東圏」の違いも整理

- 東京圏:東京を中心とした通勤・通学圏(通勤流動・経済依存度を基準とした定義)

- 南関東:東京・神奈川・埼玉・千葉の4都県で、首都圏の中核エリア。商業・住宅・行政の中心が集中。

- 広域関東圏:関東地方に山梨・静岡を含めた経済圏で、国交省の地域政策で用いられる。交通網・物流・産業連携を重視した拡張的概念。

さらに、これらの圏域は時代や社会情勢によって柔軟に変化しており、今後は気候変動対応やリモートワーク文化の定着などによって、首都圏の“広がり方”も新たな局面を迎えると考えられています。

首都圏が形づくられた歴史をたどる

戦後の復興と東京への人口集中

第二次世界大戦後、東京への人口流入が急増。焼け野原となった都心の再建と並行して、上下水道や電力網などの都市基盤整備が進みました。当時は深刻な住宅不足が問題となり、郊外の多摩地域や川崎、船橋などで急速に住宅団地の建設が始まりました。ベビーブームと経済成長が重なったことで、東京は短期間で再び巨大都市としての機能を取り戻し、全国から人が集まる拠点になっていきました。また、復興支援によって鉄道・道路の整備が進み、都心と郊外の移動が容易になったことも人口集中を後押ししました。

高度経済成長期に広がった通勤都市

1960〜70年代には、ベッドタウン(住宅都市)が埼玉・千葉・神奈川に次々と誕生。これが現在の首都圏構造の原型です。東京への通勤を前提とした鉄道沿線開発が進み、沿線ごとに住宅地と商業地が形成されていきました。特に東急線、小田急線、西武線、京王線などの私鉄沿線では、鉄道会社主導の街づくりが活発化し、今も人気の高い住宅地が生まれました。また、経済の拡大に伴い工業団地やオフィスエリアも整備され、首都圏全体が「働く・住む・遊ぶ」が揃う生活圏へと進化していったのです。

鉄道・高速道路・新幹線が都市圏を拡大させた

交通インフラの発達により、通勤可能エリアが拡大。新幹線通勤も一般的になり、栃木・群馬・茨城から東京へ通う人も増えました。1964年の東海道新幹線開業を皮切りに、東北・上越・北陸新幹線の整備が進んだことで、首都圏の“通勤距離”は格段に広がりました。さらに、高速道路網の発達により物流も飛躍的に効率化し、東京湾岸地域には工業地帯が形成されました。こうした交通インフラの発展が、都市圏の広域化を促す大きな原動力となりました。都市と地方の距離が心理的にも短縮され、「日帰り通勤」や「週末帰省」などの新しいライフスタイルも生まれています。

地方から東京への流入が続いた背景

地方の雇用機会が限られていたため、多くの若者が東京へ移住。こうして東京一極集中が進みました。特に1970年代以降、大学進学や就職をきっかけに上京する若者が増え、地方からの人口流出が止まらなくなりました。地方都市の衰退とともに、東京の都市機能はますます拡張し、首都圏全体の人口も急増。これにより、住宅地の外縁拡大・交通渋滞・環境問題など、現代に通じる課題が顕在化しました。一方で、東京で働くことが「成功」の象徴とされた時代でもあり、多くの人が夢や希望を抱いて上京しました。こうした社会的意識の変化も、首都圏集中を加速させた要因のひとつです。

都市再開発と“東京一極集中”の進化

平成以降は都心再開発が加速し、オフィス・商業施設が増加。これが再び首都圏の中心性を高める結果となりました。特に六本木ヒルズや東京ミッドタウン、丸の内再開発などが象徴的で、グローバル都市としての東京の競争力が高まりました。同時に、郊外では大型ショッピングモールやニュータウンのリノベーションが進み、生活圏がより快適で多様化しています。2000年代以降はIT産業やベンチャー企業の台頭も見られ、渋谷・恵比寿・品川などが新たなビジネス拠点として注目されました。こうした再開発の波は、単なる建物の刷新にとどまらず、都市全体の働き方や暮らし方を変える“社会構造の進化”へとつながっています。

地図やデータで見る関東と首都圏の違い

地図で比較!関東地方と首都圏の範囲

関東地方=7都県、首都圏=一都七県。地図で重ねると、山梨県だけが追加される形になります。地理的に見ると、関東地方は東西に広く、茨城県や栃木県などの内陸部と、東京湾沿いの都市圏とでは風土や産業構造が大きく異なります。首都圏の地図を重ねると、東京を中心にドーナツ状に都市圏が広がり、鉄道路線や高速道路が放射状に伸びているのが特徴です。地図上で見ると、首都圏はまさに“東京を中心とする機能圏”であることが一目でわかります。また、都市化の進展により、境界線上の地域ではどちらの区分にも属するような複合的な性格を持つ市町村も増えています。

総務省・国交省など各機関のエリア定義の違い

国勢調査、交通政策、気象情報など、各機関が目的に応じて異なる「関東」定義を使用しています。たとえば総務省の統計では「関東甲信地方」として長野・山梨を含む区分を用いる一方、国交省の交通政策では首都圏を「通勤圏」「経済圏」「文化圏」などに細分化して扱います。経産省の産業分析では「南関東経済圏」として神奈川・埼玉・千葉を中心に設定しており、同じ“関東”でも目的ごとに範囲が異なります。このような差異は単なる行政の違いにとどまらず、政策・投資・災害対策などに直接影響を与えるため、ニュースで「関東全域に影響」と報じられるとき、その“全域”がどこを指すかを理解しておくことは意外と重要です。

通勤流動データで見える“生活圏の実態”

通勤率マップを確認すると、東京都心への通勤率が50%を超える地域は首都圏の実質的な中心とされています。このデータをさらに細かく見ると、埼玉県南部・千葉県北西部・神奈川県東部が最も高い通勤率を示し、これらの地域が“都心依存型”の生活圏を形成していることがわかります。加えて、茨城県南部や山梨県東部でも20〜30%の通勤率を記録しており、広義の首都圏に含まれる動きが見られます。近年ではリモートワークや地方移住の増加により、通勤圏の概念がさらに柔軟化。国の統計でも「準首都圏」として再定義する動きが進んでいます。また、人口流動データを可視化すると、週末や祝日における“逆流動”(都心から郊外・観光地への移動)も明確に確認でき、これが首都圏の多層的な生活構造を象徴しています。

ニュース・教育現場での使い分けを知ろう

天気予報での“関東地方”はどこまで?

気象庁では「関東甲信地方」という区分を用いており、長野県や山梨県を含みます。天気予報ではこの範囲で発表されるため、混乱が起こりやすいのです。また、放送局によっても区分が異なり、NHKや民放各局では“関東甲信越”“南関東”など異なる表現を使う場合があります。さらに、気象庁が定義する予報区は行政区分とは一致せず、実際の放送では地域住民の生活圏を考慮して調整されることもあります。つまり、「関東地方の天気」と一言で言っても、その中身は気象条件や情報伝達の目的によって微妙に違ってくるのです。こうした違いを理解しておくと、天気ニュースをより正確に受け取ることができます。

教科書・資料集での扱い方の違い

学校教育では「関東地方=7都県」と定義していますが、社会や公民の授業では「首都圏」も別概念として扱われます。特に中学校・高校の地理分野では、関東地方を“地形・産業・人口”の観点から学びますが、公民では“首都圏整備法による都市政策”として別の文脈で登場します。教科書によっては「関東地方」「関東甲信」「首都圏」を比較する図表を掲載しており、学年によって説明の深さも異なります。生徒が混乱しないように、先生は授業で「関東は地理的区分」「首都圏は行政・機能的区分」と明確に説明することが多いです。また、最近の教育指導要領では、地域間の結びつきを重視する流れがあり、首都圏の経済圏を理解する学習活動が増えています。

企業や官公庁が使う「首都圏」の定義の傾向

多くの企業はマーケティング上の便宜から、東京・神奈川・埼玉・千葉を「首都圏」として扱うことが多いです。つまり、実務上の“首都圏”はさらに狭いのです。この定義は企業の営業・広告・物流などの戦略上の都合によるもので、たとえば大手小売チェーンの販促キャンペーンでは「首都圏限定」と銘打ちながら、実際の対象地域は4都県に限定されることがほとんどです。一方で官公庁では、法的根拠に基づいた「一都七県」表現を使用します。総務省統計局の資料や経産省の経済分析でもこの定義が用いられています。つまり、ビジネスの現場では“実務的首都圏”、行政では“法的首都圏”、教育では“地理的関東”という三つの視点が共存しており、それぞれの目的に応じて使い分けられているのです。

これからの首都圏と関東の関係を考える

人口減少と高齢化がもたらす構造変化

今後は東京一極集中の緩和と地方創生が課題になります。高齢化と人口減少が進む中で、バランスの取れた都市構造が求められています。特に、首都圏では高齢者の増加に伴い医療・介護・交通の課題が顕在化しており、これらを支える地域コミュニティの再構築が急務です。郊外のベッドタウンでは、若年層の減少と高齢化が同時に進行しており、かつての“通勤型都市”から“暮らし中心型都市”への転換が求められています。また、人口減少を前提とした都市計画が進められつつあり、自治体間での連携や行政サービスの再編も進行中です。

二拠点生活・地方移住が広げる“ゆるやかな首都圏”

リモートワークの普及により、都心から離れた地域でも働けるようになりました。山梨や長野なども新たな居住圏として注目されています。さらに、千葉県南部や神奈川県西部など、自然環境が豊かな地域での“週末移住”や“ワーケーション”が増えています。企業も社員の柔軟な働き方を後押ししており、都市部と地方を行き来する「デュアルライフ(二拠点生活)」が新しいライフスタイルとして定着しつつあります。この流れは地方経済にも好影響を与えており、空き家の活用、地域ビジネスの創出、地元移住者コミュニティの形成など、多様な取り組みが広がっています。

リモートワーク時代に進む多極分散化

企業のオフィス分散が進み、埼玉・神奈川・千葉などにも企業拠点が増加。首都圏全体が“多中心型”へ移行しています。たとえば、さいたま新都心やみなとみらい、幕張新都心などの副都心エリアは、企業誘致や行政機能の移転によって存在感を強めています。また、自治体が積極的に企業誘致を進め、地域に根ざした中小企業やスタートアップも増加中です。これにより、首都圏の中で経済の重心が分散し、通勤・通学の集中を緩和する効果も期待されています。さらに、テクノロジーを活用したスマートシティ構想も進行中で、地域間連携による新しい経済ネットワークの形成が注目されています。

関東再編のキーワードは「交通」「環境」「暮らし」

鉄道の直通運転や再開発により、通勤時間や生活環境が改善されています。今後は、環境に配慮したサステナブルな都市設計が重要となるでしょう。特に、再生可能エネルギーの導入や公共交通の電化、緑地・防災空間の確保などが重視されています。加えて、鉄道ネットワークのさらなる拡張により、郊外からのアクセス性が高まり、生活圏がより広範囲に広がる見込みです。住民の健康・安全・快適さを重視した“人中心のまちづくり”へと転換しつつあり、関東全体が持続可能で魅力的な都市圏として進化する未来が期待されています。

まとめ|地図では見えない“首都圏と関東”の本当の違い

- 関東地方=地理的な呼び方、首都圏=法的・機能的な範囲

- 山梨県のように「首都圏だけど関東ではない」地域も存在

- ニュースや天気予報での使われ方の違いを知っておくと便利

関東地方と首都圏は、言葉の響きこそ似ていますが、その定義や背景には明確な違いがあります。関東地方は地理的な範囲を示す言葉であり、山や平野、気候といった自然地理の枠組みで分類されています。一方、首都圏は首都圏整備法によって定められた行政的・機能的な地域であり、経済や交通、生活のつながりを重視して形成された都市圏です。この違いを理解すると、ニュースや天気予報、行政発表で使われる「関東」「首都圏」という表現の意味がより明確になります。

また、地理的な“線引き”だけでなく、社会や経済の動きによってその境界は時代とともに変化しています。たとえば、リモートワークの普及により山梨県や静岡県東部が“通勤圏”として再び注目されるなど、首都圏の概念は年々拡張しています。こうした動きは、国の政策やインフラ整備のあり方にも影響を及ぼしており、「どこまでが首都圏か」という問いは常にアップデートされ続けているのです。

定義の違いを知ることで、ニュース・統計・地理をより深く理解できます。さらに、自分の暮らしや仕事がどの範囲に位置づけられているのかを意識することで、地域のつながりや行政サービスの仕組みも見えてきます。これを機に、地図を広げながら、自分の生活圏が“関東”なのか“首都圏”なのかを改めて確認し、日本の地域構造をもう一度見つめ直してみてはいかがでしょうか。