なぜ今「マイナンバーの再設計」が話題になっているのか

マイナンバーカードが登場してから数年が経ち、私たちの生活のさまざまな場面で活用されるようになりました。役所での手続きはもちろん、医療機関や確定申告、身分証としての提示など、生活インフラの一部として定着しています。その一方で、「操作が分かりづらい」「電子証明書の更新が面倒」「個人情報の扱いが不安」といった声も少なくなく、特に高齢者やデジタルに慣れていない人からの課題指摘も目立ちました。

こうした背景から、政府は2028年に“次世代型マイナンバーカード”の導入を決定しました。単なるデザイン変更ではなく、セキュリティの強化・操作の簡略化・プライバシー保護の向上など、根本的な改善を目指しています。さらに、マイナンバーを軸とした行政DX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進も大きな目的のひとつです。

また、今回の改定は「安全性を高めながら利便性を上げる」というバランスを重視しており、利用者目線で設計されている点が特徴です。紙の証明書を減らし、スマートフォン1台でさまざまな手続きが完了する社会を目指す流れの中で、新カードはその中核を担う存在になるでしょう。

ここでは、2028年から順次切り替えが始まる「次世代マイナンバーカード」について、導入の背景や変更点、切り替えの手順などをわかりやすく解説していきます。

新カード登場の背景とスケジュールを解説|延期の理由と狙いとは

2028年導入までの流れと移行スケジュール

新カードは、2028年に全国で順次導入予定です。現行カードの有効期限にあわせて、段階的に新カードへ移行する形になります。移行は自治体単位で実施され、まずは大都市圏からスタートし、地方へと順次拡大していく見通しです。切り替え方法は、これまでと同様に自治体窓口での更新に加え、マイナポータル経由のオンライン申請も可能になる予定です。さらに、身体の不自由な方や高齢者向けに郵送や訪問サポートが検討されています。政府はまた、更新時の混雑を避けるために自治体の窓口体制を強化し、夜間・休日対応窓口の設置も進めています。

移行期には、現行カードと新カードが併用できる期間が設けられるため、急いで切り替える必要はありませんが、電子証明書の更新などに関しては早めの対応が推奨されます。また、各自治体でのシステム更新作業も並行して行われ、カード交付時の待ち時間短縮を目指す仕組みも整備中です。

延期の裏側:安全性と自治体対応の見直し

当初は2026年導入を目指していましたが、カード情報の誤登録や紐づけミスなど、過去のトラブルを踏まえて見直しが入りました。政府は「安全性と信頼性の再構築」を最優先課題とし、システムの暗号化方式やバックアップ体制を強化。自治体ごとに異なる運用マニュアルを統一する取り組みも進めています。また、利用者目線でのテスト運用を重ね、誰でも安心して使える仕組みづくりを徹底している点も特徴です。特に、電子証明書の読み取り精度やスマートフォン連携時の通信エラー改善など、技術的な課題をひとつずつ解消する工程が重ねられています。

さらに、情報漏えい防止の観点から、政府は国内外の専門機関と協力し、最新の暗号技術を採用。海外ではエストニアやデンマークなどの事例を参考にしながら、国際基準に準じた個人データ保護体制を築いています。この結果、マイナンバー制度はより国際的な信頼性を確保する方向へ進化しています。

行政DXの柱として強化されるマイナンバー基盤

新カードは、行政サービスのデジタル化を推進するための基盤となる存在です。これまでバラバラだった手続きが統一され、住民票・税・年金・保険証といった情報を一元的に管理できるようになります。今後はマイナポータルを通じて転出届や児童手当の申請などもオンラインで完結する予定で、行政手続きの手間を大幅に削減できます。さらに、企業とのデータ連携も視野に入れており、将来的には就職・転職時の各種提出書類もマイナンバーで自動処理される時代が到来するかもしれません。

また、マイナンバー基盤の拡充により、災害時の支援金給付や緊急連絡の迅速化も期待されています。被災地の支援情報を一元化し、本人確認から支給までをスムーズに行える仕組みは、地域の復旧スピードを大きく変える可能性があります。民間サービスとの連携も進めば、キャッシュレス決済や電子契約など、生活全体の利便性向上にもつながるでしょう。

このように、新カード導入の背景には「安全性」「利便性」「効率化」という3つの目的が明確に存在します。単なる制度変更ではなく、日本の行政インフラ全体を再構築する大規模なプロジェクトとして位置づけられているのです。

今のマイナンバーカードを知る|できること・できないこと一覧

マイナ保険証でできる医療連携と実際の課題

病院や薬局で保険証の代わりに使える「マイナ保険証」。スムーズな受診ができる一方で、対応していない医療機関もまだ残っています。さらに、導入時期によってはシステムの相性問題や読み取り機器の不具合も報告されており、現場の環境やネットワーク環境によって利便性に差があるのが現状です。地方の小規模病院では導入コストの問題で遅れが見られ、医療機関の規模や地域による格差が課題となっています。

政府はこうした課題に対し、補助金制度や技術サポートを強化して普及を促しています。また、マイナ保険証を使うと過去の投薬情報や健康診断データが確認できるため、医師がより正確な診療を行えるというメリットもあります。患者自身も自分の健康履歴をマイナポータル上で確認でき、医療ミスの防止にもつながると期待されています。将来的には、健康アプリやウェアラブル機器との連携により、日常の体調管理にも役立てられる見通しです。こうした医療データ活用の流れは、個人が自分の健康を主体的に管理する「パーソナルヘルスケア時代」の到来を示しています。

マイナ免許証の展開地域と使える場面

一部の地域では、マイナンバーカードが運転免許証として利用できる仕組みがスタート。全国展開は2026年以降に広がる予定です。免許証機能の統合により、財布の中のカード枚数が減り、紛失リスクの軽減にもつながります。また、交通違反時の確認やレンタカーの手続き、カーシェアリングの利用登録などもカード1枚で完結するようになります。

現段階では、警察署や免許センターでの運用テストが進められており、交通系ICとの連携による本人確認の迅速化も検討中です。さらに、2028年以降は車載システムとの連動により、車両側で本人確認が可能になる「デジタルキー化」構想も進んでいます。こうした仕組みが整えば、車のエンジンをかける際にマイナカードをタッチするだけで本人確認が完了し、セキュリティ性と利便性の両立が図られるでしょう。また、高齢ドライバーの認知機能チェックや運転履歴のデジタル管理など、安全運転支援にも応用が期待されています。

スマホ対応状況まとめ|iPhoneとAndroidの違い

マイナンバーカードをスマホに登録できる機能も進化中です。Androidでは対応が進み、iPhoneも段階的に利用範囲が広がっています。現在は、Androidの一部機種でマイナンバーカード機能を直接読み取れるようになっており、アプリを通じて本人確認や電子署名が可能です。これにより、行政サービスやオンラインバンキングなどでの本人確認がスムーズに行えるようになっています。

iPhoneではセキュリティ構造の違いから導入が遅れていましたが、2025年中にはAppleとの協議が完了し、同様の機能が提供される予定です。また、スマートウォッチやタブレットへの対応も検討されており、将来的にはデバイス間でマイナンバーを安全に同期できる環境が整う見込みです。これにより、カードを持ち歩かなくてもスマホひとつで行政手続きや身分証明が完結する時代が到来するでしょう。さらに、海外渡航時の本人確認や電子ビザ申請など、国際的なデジタルIDとしての活用も視野に入れられており、マイナンバーが国境を超えて使える仕組みの研究も進められています。

2028年モデルの新カードはここが変わる!注目の新機能

デザイン一新とユニバーサルデザイン化のポイント

新カードは、誰にでも見やすく・使いやすいユニバーサルデザインを採用しています。これまでのカードは情報量が多く、視認性に課題がありましたが、新カードではフォントや色使いを統一し、目が弱い方や色覚に違いがある方でも見やすい設計に改良されます。さらに、印字のコントラストを高めて屋外や暗所でも確認しやすくし、老眼や弱視の方にも優しい仕様です。また、カード表面の印字位置を調整し、顔写真のサイズを拡大することで、本人確認時の識別精度が向上。デザイン面でも「清潔感と安心感を兼ね備えた印象」に刷新され、海外のIDカードのように洗練された外観になる予定です。さらに、点字表記や触感ガイドの導入も検討されており、視覚障がいのある方にも優しい仕様となっています。デザイン変更には、国立印刷局やデザイン専門家の意見も反映され、公共性と審美性を両立するバランスが追求されています。

性別欄削除・住所欄縮小などプライバシー配慮の進化

カード面から性別欄がなくなり、住所表記も最小限に抑えられることで、個人情報が外から見えにくい構成に。従来はカードを提示した際に個人情報が第三者に知られる懸念がありましたが、新仕様では情報露出を最小限に制御します。また、性別欄削除の背景には、多様な性のあり方への社会的配慮も含まれており、誰にとっても使いやすいカードを目指しています。さらに、QRコード認証やICチップ内情報の読み取り範囲を制限することで、紛失・盗難時のリスクも大幅に軽減される仕組みです。海外渡航時や就職面接など、提示シーンごとの安全性も向上します。加えて、個人情報の暗号化方式も最新のRSAから量子耐性を持つ新世代暗号に移行予定で、国際的なプライバシー基準への適合も進んでいます。これにより、より安全で信頼性の高い個人認証システムが構築されます。

電子証明書の有効期限10年化で手続きがラクに

従来5年だった電子証明書の有効期限が10年に延長され、更新の手間が半分になります。特に高齢者や仕事が忙しい人にとって、自治体窓口に何度も足を運ばずに済むのは大きな利点です。さらに、電子証明書更新時のデータ移行プロセスも自動化され、更新手続きがこれまでより短時間で完了する見込みです。政府は、電子証明書の管理をクラウド化する構想も検討しており、将来的にはオンラインでの自動更新も視野に入れています。これにより、更新忘れによる証明書無効化のリスクも減り、より安定した利用環境が整います。電子証明書にはバックアップ機能も追加予定で、万が一カードを紛失しても即座に再発行手続きができるような設計が検討されています。これらの機能拡張により、電子行政の根幹となる仕組みが一層強化されるでしょう。

暗証番号の統合と生体認証対応で利便性アップ

これまで複数あった暗証番号がひとつにまとめられ、指紋や顔認証でもログインが可能になります。高齢者や子どもにも使いやすい仕様で、PINコードの入力ミスによるロックトラブルも大幅に減少。さらに、カード内蔵チップにはAI学習型の認証機能が追加され、本人の認証精度が時間とともに向上する仕組みです。公共施設の入館認証や電子決済との連携も進み、カード1枚で多目的に使える時代が現実になります。加えて、家庭内でも家族のカードを誤って使用しないようにする「個人認識ガード」も搭載予定です。将来的には、声紋認証や行動パターン分析も導入される見通しで、より高度な本人識別が実現するでしょう。

スマホとの連携強化でワンタッチ認証が可能に

スマホとのペアリング精度が向上し、アプリからの本人確認もスムーズに行えるようになります。マイナポータルへのアクセスが一瞬で完了するだけでなく、将来的にはスマートフォンアプリを通じて電子署名や行政手続きの承認も行えるようになる予定です。また、銀行アプリやキャッシュレス決済との連携が進み、カードをかざすだけで残高確認や支払いが完了するような仕組みも整備中です。政府は、スマートフォンの生体認証(Face ID・指紋認証)とマイナンバーを連動させ、セキュリティと利便性を両立する方向を示しています。海外居住者や一時帰国者でも日本の行政手続きをオンラインで行えるようになるなど、国際的な利便性の向上も期待されています。さらに、スマホアプリ上で複数の公的証明書をまとめて管理できる「デジタルウォレット」機能も開発中で、行政・金融・教育など多分野での活用が見込まれます。

災害時にも使える「緊急身分証」モードを搭載予定

停電や通信障害時でも本人確認ができる「オフライン認証機能」が追加予定です。これにより、避難所や被災地などネット環境がない場所でも身分証として利用可能になります。データは暗号化された状態でカード内に保持され、読み取り端末側で一時的に認証を完了できる仕組みです。さらに、自治体や防災機関と連携し、緊急時には医療履歴や緊急連絡先などの必要最小限データのみを安全に照会できる「災害支援モード」の実装も検討中。こうした仕組みは、高齢者や持病のある人の命を守るための重要な対策となり、災害対応のデジタル化を加速させる鍵になるでしょう。加えて、避難所受付システムとの自動連携や、被災証明書の即時発行にも対応予定で、災害時の行政処理スピードを飛躍的に向上させると期待されています。

現行カードはどうなる?更新・再発行・自動切り替えの手順

更新対象者とスケジュールの目安

現在のカードを持つ人は、有効期限を迎えるタイミングで順次切り替え対象になります。基本的に、個人で申請しなくても自動通知される予定です。切り替えの対象には、保険証や運転免許証と統合して使用しているカードも含まれます。通知時期は誕生日月を基準に送付される可能性が高く、自治体によっては電子メールやLINE公式アカウントでのお知らせも導入予定です。また、海外居住者や一時帰国者にもオンラインで更新案内が届く仕組みが整えられる予定で、国内外問わずスムーズに手続きが進められるよう設計されています。

更新対象者には、特別支援を必要とする高齢者や障がい者向けに「訪問更新サポート」も検討されており、必要に応じて出張型の更新受付が行われる見通しです。自治体窓口に行けない人にも配慮した体制が整備されつつあります。

電子証明書の更新と再設定の注意点

電子証明書も新方式へ変更されるため、更新時には再発行手続きが必要になります。自治体ごとに案内方法が異なる点に注意しましょう。新しい電子証明書は従来の暗号方式よりも強化され、マイナポータルや電子申請サービスの利用時により高速で安全な通信が可能になります。また、電子証明書にはクラウド連携機能が追加されるため、スマホやPCでのアクセス時にもセキュリティが維持されます。

更新作業時に失敗しやすいポイントとして、「旧カードのデータを残したまま手続きしてエラーが起きる」ケースがあります。手続き前には旧カード情報を破棄する必要があり、特にスマホアプリ連携を利用していた人は、事前に設定解除しておくとスムーズです。また、電子証明書の再設定後は、再度暗証番号を統一管理することで混乱を防ぐことができます。

自治体窓口の混雑を避けるベストタイミング

切り替えが集中すると、窓口が混み合う可能性があります。更新案内が届いたら早めの手続きが安心です。特に3月・9月などの年度切り替え時期は混雑しやすく、午前中や平日の夕方を狙うと比較的スムーズに受付できることが多いです。また、自治体によってはオンライン予約システムを導入しており、事前に予約することで待ち時間を短縮できます。郵送での更新も順次対応予定で、今後は全国どこに住んでいても同じ手続きを受けられる「全国共通更新システム」も整備が進められています。

スマホ連携の再登録でよくあるミスと対処法

カード切り替え後は、スマホアプリでの連携設定も再登録が必要です。旧データを削除してから登録するとスムーズに進みます。アプリを最新版にアップデートしていない場合、認識エラーが起こることもあるため、手続き前にアプリのバージョン確認を行いましょう。また、機種変更を予定している人は、新端末での再設定前にバックアップを取っておくとトラブルを防げます。自治体が提供する「マイナンバー再設定サポート窓口」を利用すれば、遠隔で手順を案内してもらうことも可能です。

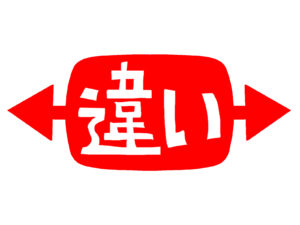

比較でわかる!旧カードと新カードのちがい

旧カードと新カードを比較すると、その進化の幅が一目でわかります。新カードは単なる更新版ではなく、利便性・安全性・デザインのすべてにおいて大きな変革が加えられています。特に、暗号技術や電子証明書の有効期限、そしてユニバーサルデザインの採用など、生活者に寄り添う改良が盛り込まれています。以下の表では、主な違いをより詳しくまとめました。

| 項目 | 現行カード | 新カード(2028~) |

|---|---|---|

| 有効期限 | 5年 | 10年(電子証明書も同期間に延長) |

| 性別欄 | あり | なし(プライバシー配慮による削除) |

| 暗証番号 | 複数設定(最大4種類) | 1つに統合+生体認証に対応 |

| デザイン | 現行デザイン(情報量多め) | ユニバーサル仕様+高コントラスト印字 |

| 機能 | 医療・免許証など | 決済・災害対応・行政・教育分野にも拡大 |

| 利用範囲 | 国内行政中心 | 海外渡航時の本人確認にも対応予定 |

| セキュリティ | RSA暗号方式 | 量子耐性を持つ新世代暗号方式に進化 |

| 更新手続き | 窓口中心 | オンライン更新・郵送更新が選択可能 |

また、新カードではマイナポータルとの統合が進み、電子署名や本人確認の手間が大幅に軽減されます。従来カードに比べ、行政・民間の双方で利用できる範囲が広がり、日常生活の利便性が飛躍的に向上することが期待されています。

Q&A|次期マイナンバーカードでよくある質問集

Q1. 今のカードを更新せず放置しても大丈夫?

有効期限を過ぎたカードは本人確認書類として使えません。通知が届いたら早めに更新手続きを行いましょう。期限切れのまま放置すると、行政サービスやマイナポータルへのログインができなくなる場合もあります。また、古い電子証明書はセキュリティ上のリスクが高まるため、更新を怠ると本人確認の信頼性にも影響することがあります。特に自治体から届く通知を見逃さないように注意が必要です。オンライン更新制度の導入も予定されているため、スマホからでも手続き可能になります。

Q2. 紛失したときはどうすればいい?

警察への届け出と併せて、マイナンバー総合窓口に連絡し、カードを一時停止できます。その後、再発行申請を行いましょう。再発行までの期間は通常1〜2週間ほどですが、2028年以降はオンライン申請と郵送受け取りも可能になる予定です。紛失時にはカード内の電子証明書が自動無効化されるため、不正利用の心配はほとんどありません。さらに、スマホ連携を行っている場合は、アプリ上からもカード利用停止手続きができるようになります。もし紛失が海外で起きた場合も、在外公館でのサポートが受けられる仕組みが検討されています。

Q3. 子どものカードも自動的に切り替わる?

子ども用カードも更新対象になります。保護者が代理で手続きできるよう案内が届きます。未成年者のカードには、利用制限が設けられており、学校での身分証提示や奨学金申請などで使える範囲に限定されます。カード更新時には、保護者が本人確認書類を持参し、手続きに同席する形が基本です。また、子どもの成長に合わせて顔写真を更新する必要があるため、申請時には新しい写真データの提出が求められます。今後は、オンライン顔認証で本人確認ができるような仕組みの導入も検討されています。

Q4. 外国籍の人はどう対応される?

在留カードを持つ外国籍の方も新カード発行の対象です。日本国内での行政手続きがスムーズになります。従来の在留カードとマイナンバーカードを別々に管理する必要がなくなり、将来的には統合運用が目指されています。これにより、ビザ更新や住所変更などの手続きがオンラインで完結する可能性があります。また、日本で就労する外国人にとっても、銀行口座開設や年金加入手続きがより簡単になり、生活基盤の安定につながるでしょう。

マイナンバー制度が目指す未来|デジタル社会とのつながり

マイナポータルとの一体化で手続きがオンライン完結に

税金や行政申請など、マイナポータルでの手続きが一元化される予定です。これまで別々だった役所の窓口やウェブサイトでの申請が、1つのプラットフォームで完結できるようになります。マイナポータルでは、転出届・児童手当・医療費控除の申請なども順次対応予定で、利用者が自宅からスマートフォンやPCで操作できるようになります。さらに、AIを活用した自動案内機能が導入され、必要書類や申請期限を自動で通知してくれる仕組みも検討中です。これにより、行政手続きの煩雑さが大幅に軽減され、時間の節約にもつながります。また、民間事業者との連携が進めば、公共料金の支払い確認や税控除手続きもマイナポータル上でまとめて管理できる未来が見えてきます。

銀行口座や確定申告との連携拡大で生活が便利に

新カードは銀行口座との紐づけも強化され、日常の金融取引がよりスムーズになります。例えば、給与の自動振込や年金受取口座の変更がオンラインで完結できるようになる予定です。確定申告においても、国税庁システムとマイナンバーが直接連携することで、源泉徴収情報や医療費控除のデータが自動入力されるようになります。これにより、確定申告書の作成時間が大幅に短縮され、ミスも減ると期待されています。将来的には、クレジットカードや電子マネーとも統合され、ポイント還元制度や公共料金支払いの自動登録など、家計管理の効率化にも役立つ見込みです。さらに、金融機関側もマイナンバー連携によって本人確認手続きを簡略化できるため、口座開設やローン申請のスピードが向上する可能性もあります。

個人情報保護法とのバランスと課題

利便性が上がる一方で、情報漏えい対策も重要です。暗号化技術の強化や監視体制の整備が進められており、政府はサイバーセキュリティセンターを中心に不正アクセス防止のための常時監視体制を構築しています。データ通信には量子暗号対応技術が導入され、万が一データが傍受されても解読が困難な仕組みになっています。また、情報を扱う自治体職員に対してもセキュリティ教育が義務化され、内部からの情報流出防止にも取り組んでいます。さらに、個人が自分のデータ利用履歴を確認できる「マイデータトレーサビリティ」機能が導入され、どの機関がいつ情報にアクセスしたかを透明化する方向で調整されています。これにより、国民一人ひとりが安心してデジタル行政を利用できる環境が整うでしょう。

まとめ|新しいマイナンバーカードで暮らしはこう変わる

2028年に始まる新マイナンバーカードは、私たちの生活をより便利に、安全にするための大きな進化です。行政手続きの多くがオンライン化され、これまで役所へ足を運ばなければならなかった申請や証明書発行が、自宅のスマートフォンやパソコンから完了するようになります。医療機関での受付、銀行口座の本人確認、さらには災害時の避難所登録まで、1枚のカードで幅広く対応できる社会が現実のものとなるでしょう。

新カードの導入によって、個人情報の保護も大幅に強化されます。性別欄の削除や暗号化技術の進化により、第三者に情報が漏れるリスクは従来より格段に低下。さらに、データのアクセス履歴を個人が確認できる「トレーサビリティ機能」により、安心して行政サービスを利用できる環境が整いつつあります。デジタル庁が掲げる“誰も取り残さないデジタル社会”の実現に向け、マイナンバー制度は確実に進化を続けています。

一方で、導入初期は不明点やトラブルも起こりやすい時期です。特に、旧カードからの切り替え時にはスマホ連携や電子証明書設定で戸惑うケースも予想されます。そんなときは焦らず、自治体の案内や公式マニュアルを確認しながら進めましょう。事前にマイナポータルのアカウントや暗証番号の整理をしておくと、手続きがよりスムーズになります。

新カードは、行政だけでなく私たちの暮らし全体をデジタルで支える“未来の鍵”ともいえる存在です。この記事を参考に、早めの準備と最新情報のチェックを心がけておくことで、より安全で便利な新時代のデジタル生活を迎えられるでしょう。

最新情報をチェックするには?信頼できる情報源

最新情報を確実に入手するためには、政府や自治体が発信する一次情報をチェックするのが一番です。特に制度改正や運用開始時期は急に変更されることもあるため、定期的な確認が安心です。

- デジタル庁公式サイト:https://www.digital.go.jp

- マイナンバー制度全体の方針、法改正、システム更新情報を随時発表。ニュースリリースや報道資料も掲載されています。

- 新カード導入に関するFAQや、トラブルシューティングガイドも確認できます。

- 自治体の広報誌・公式サイト

- 各市区町村によって申請方法や受付期間が異なる場合があるため、地域ごとのページで確認を。窓口混雑予想や臨時受付日なども案内されています。

- 一部自治体ではLINE公式アカウントやメールマガジンで更新通知を受け取ることも可能です。

- マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178(平日9:30~20:00/土日祝も対応)

- 紛失や暗証番号の再設定など、トラブル時の相談窓口。音声ガイダンスでの案内後、オペレーターによるサポートが受けられます。

- 外国語対応や聴覚障がい者向けの専用窓口も設けられています。

さらに、政府広報オンラインや総務省の発表ページでも、マイナンバー制度に関する最新の統計データや政策方針が公開されています。SNSでは非公式情報も多いため、必ず公式アカウントをフォローして正確な情報を受け取ることが大切です。

この記事は2025年10月時点の情報をもとに作成しています。 本記事の内容は、2028年導入予定のマイナンバーカード制度に関する最新発表や関連法改正、行政運用の方針をもとにまとめたものです。ただし、導入時期や仕様の細部は今後変更される可能性があるため、必ず政府・自治体などの一次情報を定期的に確認することをおすすめします。特に、マイナポータルやデジタル庁公式サイト、総務省の広報ページなどでは、最新のスケジュール・運用ガイドライン・FAQが随時更新されています。これらをチェックしておくことで、切り替え手続きや電子証明書の更新などをスムーズに進めることができます。さらに、自治体によって対応方法が異なる場合があるため、自分の居住地域の広報や窓口案内もあわせて確認しておくと安心です。