※本記事は教育目的の一般情報です。 ※外部サイトやアプリを利用する際は、各サービスの利用規約・著作権を必ず確認してください。 ※子どもが工作や観察を行う場合は、安全に注意し、保護者と一緒に行いましょう。 ※アプリ名・商標は各社の登録商標です。本記事は特定のサービスを推奨するものではありません。

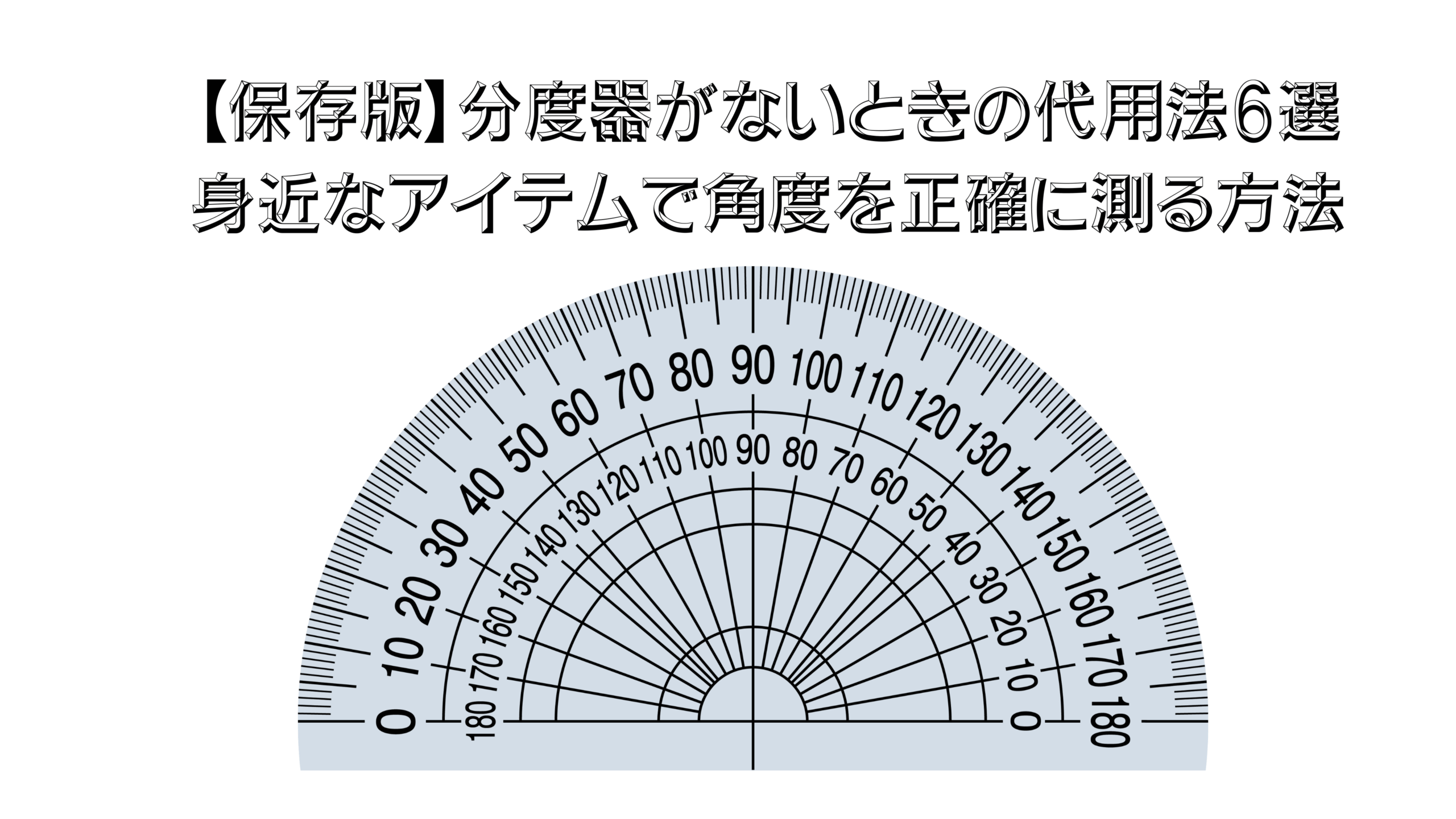

「分度器がないけど角度を測りたい!」──そんな経験はありませんか?

家庭学習、DIY、自由研究、または子どもの算数のサポートなど、日常の中で「角度を測りたい」シーンは意外と多いものです。しかし、いざ必要なときに分度器が見つからないと焦ってしまいますよね。

でも安心してください。分度器が手元になくても、実は身近なものを上手に使えば、角度を正確に測る方法はいくらでもあります。

例えば──

- 三角定規やアナログ時計を活用する

- スマホやPCの無料アプリで角度を測定する

- プリントで自作の分度器を作る

- 身体のパーツや直角のあるアイテムを基準にする

こうした工夫を知っておくだけで、分度器がなくても「今すぐ角度を測る」ことができ、学びや作業のストレスがぐっと減ります。

この記事では、分度器の代わりになる「神アイテム6選」と、それぞれの使い方・コツを詳しく紹介します。教育現場・家庭学習・DIY・理科や数学の自由研究など、さまざまなシーンで活用できる内容です。読んだあとには「もう分度器がなくても困らない!」と感じていただけるはずです。

分度器がなくても大丈夫!角度を測る6つの代用アイテム一覧

分度器がなくても、角度を測る方法はたくさんあります。以下の表では、それぞれのアイテムの特徴と精度、おすすめの使用シーンを一覧でまとめました。

| 代用アイテム | 特徴・使い方 | 精度の目安 | おすすめシーン |

|---|---|---|---|

| 三角定規 | 45°・30°・60°の角度を正確に測定 | ◎ | 工作・宿題・DIY |

| 時計(アナログ) | 針の角度で測定できる | ○ | 学習・子どもの角度感覚に |

| スマホアプリ | 水平器・分度器機能あり | ◎ | デジタル測定に最適 |

| プリント分度器 | 印刷して自作できる | ◎ | 学校・家庭学習 |

| 体(腕・指) | おおよその角度測定に便利 | △ | アウトドア・星観察 |

| 家庭の90度アイテム | 直角確認に最適 | ○ | 家事・DIY |

紙の三角定規で角度測定!算数の基本を再発見

家庭にある三角定規で角度を測る方法

三角定規は、分度器の代用として最も手軽で確実なアイテムです。特に学校で使う「45°-45°-90°定規」と「30°-60°-90°定規」があれば、主要な角度を正確に測ることができます。角度を知りたい線や図形の上に定規を重ね、ぴったり合う角度を探すだけ。透明タイプの定規なら重ねやすく、線のズレも確認しやすいです。また、目盛りのついた定規と組み合わせると、長さと角度を同時に確認できるため、設計や図面作成にも応用できます。

さらに、定規を垂直や水平に合わせる練習をすることで、手先の感覚も養えます。子どもが図形を書くときに「直角」「平行」「傾き」を意識するようになるため、学習効果も高まります。

45度・30度・60度の組み合わせで自由に測るコツ

たとえば、45度+30度=75度、45度×2=90度、60度×2=120度など、複数の三角定規を組み合わせることで、より多様な角度を再現できます。紙にあてて重ねたり、テープで固定したりして使うと、安定した測定が可能です。さらに、異なる角度を連続して並べることで、三角形や多角形の角度を一目で比較することもできます。

角度を作るときには、定規の底辺を同じ直線上に合わせるのがポイント。線がずれていると角度も誤差が出るため、慎重に合わせましょう。より正確に測りたい場合は、シャーペンよりも芯が細い製図用ペンを使うと精度が上がります。

また、透明フィルムの三角定規を2枚使って、重ねながら角度を微調整する「スライド法」もおすすめです。片方を基準線に合わせ、もう片方を回転させながら重ねることで、任意の角度を作り出すことができます。この方法は、紙工作や設計図を描くときにも非常に便利です。

自由研究にも使える!角度測定の工作アイデア

三角定規の形を紙や段ボールで作れば、自作の「角度テンプレート」として自由研究にも応用できます。透明フィルムやクリアファイルで作ると見やすく、学校でも活用できます。角度ごとに色分けして作ると、視覚的に学びやすくなります。さらに、各角度を並べた「角度カード」や「角度パズル」を作ると、遊びながら角度感覚を鍛えられます。

子ども向けには、「どの角度が直角に近いかな?」というゲーム形式で使うと楽しさ倍増。親子で「角度探しクイズ」をするなど、家庭でも簡単に学びに取り入れられます。また、紙の厚みや素材を変えて定規を作り、どの素材が一番使いやすいかを比較する実験も立派な自由研究になります。

時計を使って角度を読む!アナログ時計で円の仕組みを理解

時計の針で角度を求める基本式(1時間=30度)

アナログ時計の文字盤は、実は360度の円を表しています。1時間分(針が1つ進む間)は30度、1分は0.5度の角度に相当します。つまり、「時針と分針の間の角度」を使えば、おおよその角度を割り出せます。さらに、秒針を含めた3本の針を使うと、より細かい単位で角度を考えることも可能です。たとえば「3時15分」は、時針が3と4の間を4分の1だけ進んでいるため、時針の位置は約97.5度になります。こうした具体的な数値を出すことで、算数の応用問題にも使える学習効果が得られます。

また、時計の針の動きを見て「一定速度で円を回るもの」として理解することで、円周率や回転の概念にも自然に親しめます。針が1時間で30度進むという規則性を意識すると、時間の経過と角度の変化が比例関係にあることも理解しやすくなります。

12時間=360度の関係を使った計算方法

たとえば、3時ちょうどなら90度、2時なら60度、4時なら120度です。さらに、2時半なら時針が少し動くため、約75度と計算できます。このように「針の位置=角度」として考えると、子どもにも分かりやすい教材になります。もう少し踏み込むと、次のような計算式もあります。

角度=|(30×時) − (11/2×分)|

この式を使えば、どんな時刻でも正確に時針と分針の間の角度を求めることができます。たとえば「5時20分」の場合、|(30×5)−(11/2×20)|=|150−110|=40度となります。このように、時計の仕組みを利用して算数の応用問題を楽しむこともできます。

また、紙に大きな時計を描いて針を動かす「実験」もおすすめです。針を動かすたびに角度を測る練習を繰り返すと、角度の増減や比例の感覚が自然に身につきます。子どもにとっては、数字だけでなく「目で見る算数」として理解しやすいのが大きな利点です。

子どもと一緒に学べる角度の感覚トレーニング

時計を題材にして、「3時は何度?」「7時の角度は?」「4時20分だと針の間はどうなる?」とクイズ形式で出題すると、自然に角度感覚が身につきます。算数が苦手な子どもでも、時計を使えば楽しく理解できるのがメリットです。さらに、紙工作で「角度時計」を作って実際に針を動かすと、視覚的な学びが深まります。家庭での学習時間や授業の復習としても役立ち、親子で角度や時間の関係を一緒に考える良いきっかけになります。

スマホ・PCで正確に角度を測る!デジタル時代の分度器活用法

無料アプリ・サイトを使った角度計測のやり方

最近では、スマートフォンにも「角度計測」や「水平器」機能が標準搭載されています。iPhoneなら「計測」アプリ、Androidなら「ツール」フォルダ内の水平器アプリを使うだけ。スマホを対象物に当てると、角度が数値で表示されます。

また、「オンライン分度器」などの無料サイトを開けば、PC画面上で角度を測定できます。カーソルを動かすだけで角度を測れるので、印刷しなくてもOKです。

カメラアプリ+水平器機能で角度を確認する方法

スマホをカメラモードにして、「グリッド表示」をONにすれば、水平線を基準に角度を目で確認できます。DIYや工作のときも便利で、壁や棚の傾きを調整するときにも活用できます。

おすすめアプリ例

- Angle Meter(Android):スマホを傾けるだけで角度がわかる。

- Measure(iPhone):カメラを使って距離や角度を測定できる。

- Online Protractor(PC):ブラウザ上で簡単に角度を測る。

こうしたデジタルツールを使えば、誤差が少なく、短時間で角度を確認できます。

プリンターで自作!紙の分度器を印刷して使う

無料テンプレートの探し方と印刷設定

インターネット上には、無料でダウンロードできる分度器テンプレートが多数あります。「分度器 テンプレート 無料」「protractor pdf」と検索すれば、PDF形式で簡単に手に入ります。中にはデザイン性のあるカラー分度器や、子ども向けに可愛いキャラクターが描かれたものなどもあり、学習のモチベーションを高めてくれます。

印刷するときは、プリンター設定を100%の実寸にしておくのがポイントです。拡大・縮小印刷をすると角度がずれてしまうため、注意が必要です。プリンターの機種によっては、自動的に余白調整がかかる場合があるので、印刷プレビューで実際のサイズを必ず確認しましょう。また、A4用紙に印刷してからカットすると扱いやすく、透明ファイルを上に重ねることで防水性も向上します。

さらに、家庭用プリンターで印刷できる透明フィルム用紙を使うと、見やすく実用的な分度器が作れます。透明な分度器は線の重なりが見やすく、精度が高くなるため、工作や設計にも役立ちます。

厚紙やラミネートで耐久性をアップ

普通紙でも使えますが、厚紙や透明フィルムに印刷すれば長く使えます。特にラミネート加工をすると、汚れや折れにも強くなり、外での使用にも向いています。中心に穴を開けて糸や針を垂らせば「糸分度器」としても活用できます。糸を使うことで垂直方向を視覚的に把握でき、地面に対して角度を測る実験などに最適です。角度を目視しやすく、風で動かないため、理科実験や地学の観測にも活用できます。

さらに応用編として、紙の分度器にストローや割り箸を取り付けて指針を作ると、より本格的な観測ツールに早変わり。太陽の高さを測る「簡易太陽高度計」として使うこともでき、子どもたちの自由研究テーマとして人気があります。

学校の課題や自由研究にも活用できる作例

自作の分度器は、算数や理科の自由研究テーマとしても人気です。たとえば、「自分で作った分度器で角度を測る」「紙の厚さによる誤差を比較する」など、学びの題材にもなります。さらに、印刷した分度器を複数の素材(コピー用紙・画用紙・透明フィルムなど)で作って比較し、どの素材が一番精度が高いかを調べるのも面白い実験です。

グループ学習では、友達同士で異なる素材の分度器を使って測定し、データをまとめて発表することで、実験・観察・発表という学習の流れを体験できます。また、保護者と一緒に作る「家庭学習プロジェクト」としてもおすすめで、親子での工作体験を通して科学への興味を育むことができます。

最後に、完成した分度器に名前や日付を書き、自由研究ノートに貼り付けておくと記録としても残せます。自作の分度器が完成する達成感とともに、「測ること」への関心を高める良い教材になるでしょう。

身体を使った角度測定!自然の中で活きるアナログスキル

腕の長さや指の角度でおおよその角度を測る方法

実は、人間の体もおおよその角度を感じ取る“道具”です。腕を水平に上げれば約90度、斜めに伸ばせば45度前後になります。指を開く角度も基準にでき、親指と人差し指を広げるとほぼ60度です。さらに、腕を体の前で交差させたり、肩の高さを基準にしたりすることで、30度や120度といった別の角度もある程度推測できます。体の可動域を意識して練習すると、角度の感覚が自然と身につきます。

この方法を使えば、特別な道具がなくても、風景や建物の傾き、太陽の高さなどを目測で判断できるようになります。たとえば、登山中に「山の斜面がどれくらいの角度か」「太陽が沈む角度はどのくらいか」を体の動きで確かめるのも面白い体験です。親子でチャレンジすれば、体を使った学びの時間にもなります。

星観察や方位確認での活用法(地面に棒+影の活用)

屋外では、地面に棒を立てて影を観察することで太陽の高さを推測できます。太陽の位置が変わるにつれて影の長さが変化するため、それを角度に換算すると「太陽高度」を測ることができます。さらに、1日のうちに複数回影を観察すれば、太陽の動きの軌跡を可視化することも可能です。影の先端を線でつなげば、地球の自転を体感できる小さな科学実験になります。

星空観察でも同様に、腕や手の幅を使って角度を見積もる方法があります。例えば、腕をまっすぐ伸ばした状態で拳ひとつ分は約10度、親指から小指まで広げた長さは約20度といわれます。これを利用すれば、星と星の間隔を測ることができ、星座の位置や月の高さをおおよそ推測できます。夜空を見上げながら、自分の手が「天然の分度器」になる感覚は、子どもたちにとって忘れられない体験になるでしょう。

また、方位磁石と組み合わせることで、影の方向と太陽の位置から方位を割り出す練習もできます。特にキャンプや登山時に役立ち、道具がないときの自然観察スキルとしても重宝します。

登山・キャンプ・自由研究にもおすすめ!

身体を使った角度測定は、アウトドアや天体観測にも最適です。自然の中で角度を体感しながら学ぶことで、「角度=身近なもの」という感覚が身につきます。理科や地学の自由研究にも応用できます。さらに、登山中に傾斜角を記録してグラフ化したり、太陽の高度と時間の関係を表にまとめたりすると、科学的な観察データとして発展させることが可能です。

親子で行う場合は、「今日の太陽の角度を予想してみよう」「昨日より傾きはどう変わった?」といった問いかけを加えると、学びがより深まります。自然を舞台にしたこうした体験は、教科書では得られない実感を伴った理解へとつながります。

家庭で見つかる「90度アイテム」で角度を測る方法

本・ティッシュ箱・壁・床などを基準にする

身の回りの直角は、実はとても多いです。本の角、ティッシュ箱の角、ノートの端、壁と床の接地面──これらはすべて90度の基準になります。基準面に重ねて確認するだけで、直角やその周囲の角度が簡単に確認できます。さらに、冷蔵庫のドアや引き出しの縁、カラーボックスの角なども意外と精度が高く、簡易的な角度チェックに活用できます。

また、光を利用して壁に影を作ると、物体の直角が視覚的に確認しやすくなります。明かりを横から当てて、影の形が四角形に映る場合は直角が保たれている証拠です。こうした日常の観察を通して、子どもに「直角とは何か」を感覚的に理解させることもできます。

DIYや工作時に役立つ直角確認のコツ

木材の切断や紙のカット時、「曲がっていないか」を確認するには、この直角アイテムが役立ちます。特に工作やDIYでは、角度のずれが仕上がりを大きく左右するため、正確な確認が欠かせません。作業の途中で定期的に直角を確認することで、ずれや歪みを防止できます。

さらに、本や箱を使う際には、底辺と側面の両方をしっかり合わせることがポイント。接地面がずれていると角度が狂うため、机の平面上でチェックするのがおすすめです。精度を高めたいときは、厚紙をL字型に折り曲げた「即席直角定規」を作って併用するとよいでしょう。透明フィルムで作ると、重ねて使いやすくなります。

また、スマホのカメラを利用して、画面のグリッド線を使って角度を確認する方法も便利です。カメラを対象物に合わせると、線の傾きがすぐにわかるため、木材の直角チェックにも応用できます。これにより、定規とデジタルツールを組み合わせた新しい測定スタイルが実現します。

90度×45度=135度の応用で測定範囲を広げる

直角(90度)を基準に、三角定規(45度・60度)を組み合わせると、135度や150度などの応用角度も測定できます。定規と家庭のアイテムを組み合わせることで、分度器に近い精度で角度を再現できます。さらに、鏡や窓の枠などを利用して角度の反射を確認する方法もあり、反射光を使うことで対称的な角度を測ることができます。

この応用法を使うと、DIYの設計図作成や家具の配置、布の裁断など、日常のさまざまな場面で役立ちます。例えば、カーテンレールの取り付けや棚の水平確認にも使えるため、家庭の“身近な道具”が一気に便利な測定器に変わります。親子で「どこに直角が隠れているか」を探してみると、生活の中の数学を楽しく体感できるでしょう。

まとめ:分度器がなくても角度は測れる!身近なもので創造力を磨こう

分度器が手元になくても、工夫次第で角度は測れる──これが今回のテーマです。この記事で紹介した6つの方法は、どれも特別な道具を必要とせず、身の回りのもので今すぐ試せるものばかりです。

- 三角定規や時計で角度の基本を理解する

- スマホやPCアプリで正確な角度を測る

- 自作分度器で自由研究にも挑戦する

- 体の感覚や自然を活用して角度を体感する

- 家庭の90度アイテムで直角を見つける

- 親子で学べる角度の遊びやクイズを取り入れる

これらの方法を組み合わせれば、日常のさまざまなシーンで役立ちます。学習の補助だけでなく、子どもの創造力を育むきっかけにもなるでしょう。たとえば、自由研究として「分度器を使わずに角度を測る方法を検証する」テーマにすれば、観察・計測・発表の流れを体験できますし、親子で取り組む家庭学習にもぴったりです。

また、DIYやインテリアの場面でも役立ちます。家具の配置や壁掛けの角度、カーテンレールの取り付けなど、意外と「角度」を意識する場面は多いものです。この記事で紹介したアイテムを活用すれば、測定器がなくても正確な作業ができ、生活がより快適になります。

さらに、こうした「工夫して測る」経験は、子どもたちにとって非常に貴重です。単に数字を追うのではなく、観察力・論理的思考力・創造力を総合的に鍛えることができます。「どうしたら正確に測れるだろう?」「この方法は他にも使えそう?」と考える力が、学びを深める第一歩になります。

「分度器がない=不便」ではなく、「分度器がない=工夫するチャンス」。それこそが本記事のメッセージです。身の回りのアイテムを観察し、少し視点を変えて活用してみるだけで、世界がぐっと広がります。

最後に──角度を測ることは、単に数字を求める行為ではありません。それは「形を理解する」「空間を認識する」ための知的な遊びでもあります。ぜひ今日から、分度器がなくても角度を楽しむ工夫を生活の中に取り入れてみてください。