あなたは、白くふわふわした羽根をまとい、のんびりと水辺を歩く姿を見かけて「あの鳥はアヒルかな?それともガチョウだろうか?」と一瞬戸惑ったことはありませんか?両者は非常に似た外見を持つため、日常の中でその違いに気づかずに通り過ぎてしまうことも多いのではないでしょうか。しかし、実際にはこの二種類の鳥には、見た目以外にも多くの興味深い違いが存在します。

例えば、体格や性格の差、鳴き声の違い、さらには食性や文化的な背景など、知れば知るほど面白いポイントがたくさんあります。また、どちらも人間の暮らしに深く関わってきた家禽としての歴史も持ち、食文化や童話の中でも大きな役割を果たしてきました。

本記事では、そんな“似て非なる”アヒルとガチョウについて、初めての方でも理解しやすいように分類、特徴、行動、活用法などを多角的に比較しながら解説していきます。違いがわかれば、街中や動物園で出会う鳥たちの見方もきっと変わるはずです。

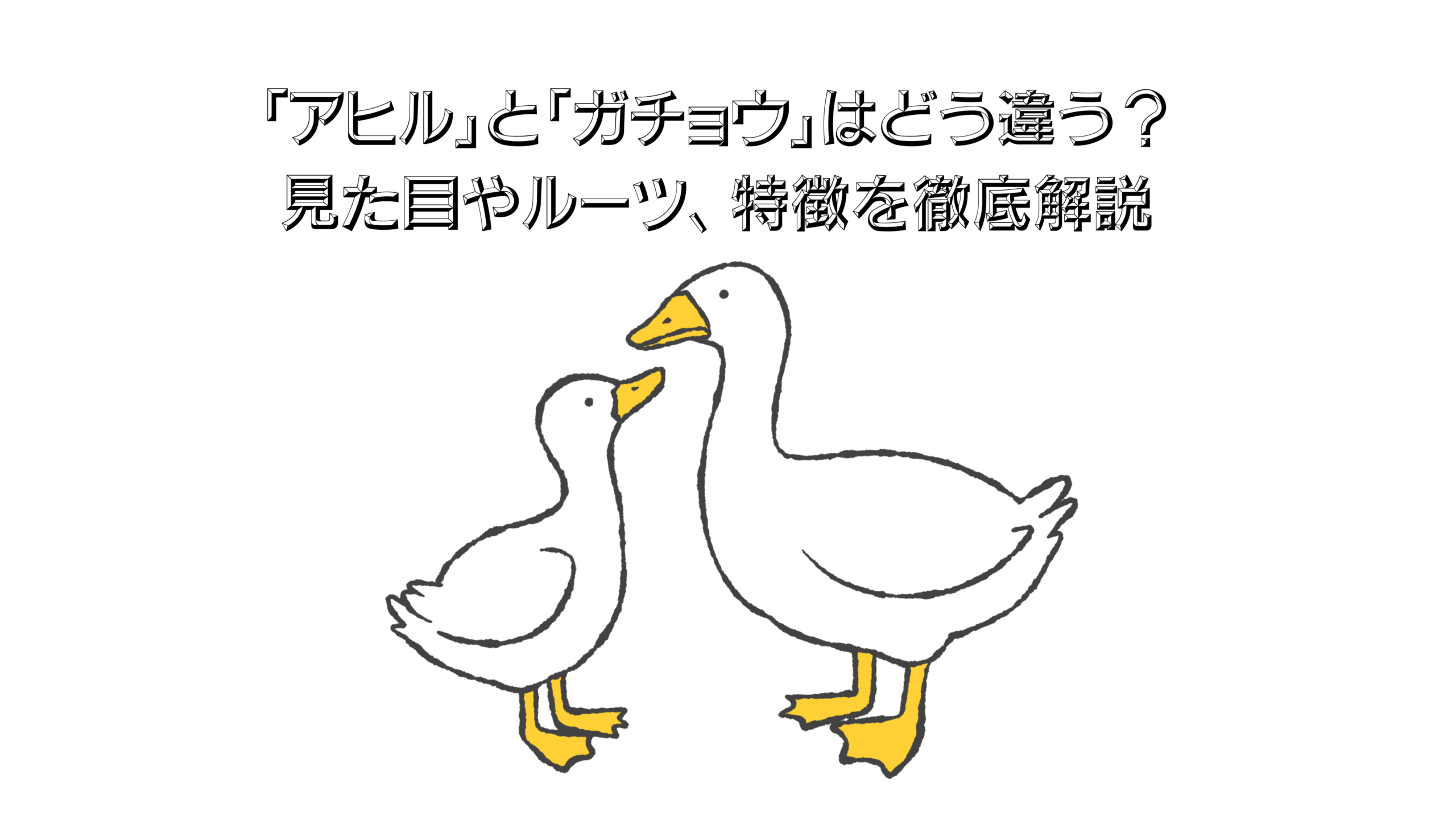

アヒルとガチョウの違いを一目で理解しよう

原種の違いがカギ:アヒルはマガモ、ガチョウはガン

アヒルの祖先はマガモであり、ガチョウの祖先はガン(雁)です。この“原種の違い”こそが、アヒルとガチョウのあらゆる特徴に影響を与えています。

マガモは比較的小柄で、世界中に広く分布する水辺の野鳥であり、人間のそばでも警戒心が薄く、餌付けしやすい性質があります。こうした性格や体格が家禽化に適していたため、早くから食用・卵用として飼育され、今のアヒルにつながっています。

一方のガンは、季節によって長距離を移動する渡り鳥として知られています。体は大柄で、首が長く、群れでの行動を好む社会性の高い鳥です。ガチョウもこのガンの性質を色濃く受け継いでおり、体格の大きさや行動の力強さ、仲間意識の強さなどに表れています。

つまり、アヒルとガチョウはどちらもカモ科に属してはいるものの、祖先の習性や体の構造の違いが、現在のそれぞれの特徴や飼育のされ方に大きな影響を与えているのです。こうしたルーツを理解することで、両者の違いがよりはっきりと見えてきます。

外見や行動で見分けるコツ

アヒルとガチョウの違いは、見た目や動き方にもよく表れています。

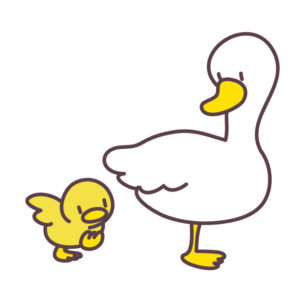

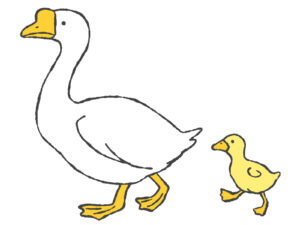

まずアヒルは、全体的に“丸み”を帯びた体型をしており、首は短く、やや太め。くちばしは黄色くて平たく、口角が上がっているような形状のため、柔らかい印象を与えます。体格も小柄で、歩き方はゆっくりとのそっとしており、親しみやすさを感じさせます。性格も比較的おとなしく、人にもよく馴れやすいとされています。

対してガチョウは、首が非常に長く、体も骨格がしっかりしていて大柄です。くちばしはオレンジ色で、品種によっては根元に硬い「コブ」が現れる個体もあります。また、くちばしの内側には歯のような突起が並び、物をしっかり掴む能力にも長けています。歩き方は直立気味で堂々としており、動きにも威厳があります。

性格面でも違いがあり、ガチョウは縄張り意識が強く、外敵に対して威嚇したり鳴いたりするなど、攻撃的な一面を持つこともあります。このため、番犬代わりとして飼われることもあるほどです。

このように、見た目だけでなく、歩き方や性格からも両者を見分けることができ、観察するポイントを知っていれば誰でも簡単に判別可能です。

種類から見るアヒルとガチョウの分類学的な違い

ガンを祖先に持つガチョウの特徴

ガチョウは「カモ目カモ科ガン亜科」に分類され、代表的な祖先にはハイイロガンやサカツラガンがいます。これらは、ユーラシア大陸や東アジアなどに広く分布していた野生のガンで、体が大きく、首が長く、くちばしに力強さを持つのが特徴です。このような外見的な特徴は、現在の家禽化されたガチョウにも色濃く残っています。

また、ガチョウはその大柄な体を活かしてさまざまな用途に利用されてきました。主に食肉用としての飼育が盛んであり、特にヨーロッパでは肝臓を肥大化させて作るフォアグラの原料として重要視されています。さらに、ガチョウの羽毛は「グースダウン」と呼ばれ、高品質な寝具や衣類に使用される素材として人気があります。これは、羽軸が細く柔らかく、保温性と軽量性に優れているためです。

ガチョウの家禽化は数千年前にまでさかのぼり、欧米を中心に現在まで長く飼育され続けてきました。品種改良も進み、外見や性質が異なるさまざまな種類が存在します。これにより、食肉や羽毛だけでなく、観賞用や警備用など、多様な目的で利用されているのです。

マガモを祖先に持つアヒルの特徴

アヒルは「カモ目カモ科」に分類され、祖先は世界中の湿地帯に生息する「マガモ」です。マガモは体長が50〜65cmほどで、オスは緑色の頭部、メスは茶褐色の羽毛という明確な性差を持つ鳥です。人間との距離も近く、池や公園などでもよく見かける身近な水鳥です。

アヒルはこのマガモを人間が家畜化することで誕生しました。中国をはじめとしたアジア諸国で古くから飼育され、食用として利用されてきた歴史を持ちます。今日では、食肉や卵、羽毛の採取だけでなく、観賞用やペットとしても人気があります。

また、アヒルは文化的にも親しまれており、童話『みにくいアヒルの子』やアニメなどのモチーフとしてもしばしば登場します。黄色いくちばしや丸みを帯びた可愛らしい体型が特徴で、子どもや動物好きな人々の間で高い人気を誇っています。

体格や性格はマガモに似ており、比較的おとなしく人に懐きやすいため、家庭での飼育にも向いています。野生のマガモと交雑している例もあり、自然界でも半野生化したアヒルのような個体が見られることがあります。

雁と鴨の線引きはあいまい?

分類学上では、ガン(雁)もカモ(鴨)も共に「カモ科」に属しており、両者の違いは非常にあいまいです。特に厳密な遺伝的な境界があるわけではなく、その違いはおもに体格や生態に基づいて便宜的に区別されているにすぎません。

一般的には、体が大きくて首が長く、より長距離を飛行する習性を持つものが「雁(ガン)」とされ、小柄で首が短く、比較的定住傾向が強いものが「鴨(カモ)」として区別されています。したがって、ガチョウ(家禽化された雁)とアヒル(家禽化された鴨)の違いも、こうした外見的・行動的な特徴に由来しているのです。

さらに言えば、ハクチョウなども同じカモ科に属しており、この分類群の中では進化的なつながりが深いことが分かっています。そのため、雁・鴨・白鳥などの違いを一律に分類するのは難しく、便宜的に使われる呼称や伝統的な命名に依存することが多いのです。

このように、分類上の違いというよりも「人間がどう扱ってきたか」「どのように家畜化・活用してきたか」が、アヒルとガチョウの実質的な差異を形作っているといえるでしょう。

見た目で分かるアヒルとガチョウの特徴

ガチョウのサイズ感と特徴的なクチバシ

ガチョウは体長70〜120cm、体重4〜10kgにもなる大型の鳥で、見た目からして非常に威厳があります。特に注目すべきはそのくちばしで、太くて力強い形状をしており、品種によっては根元に「コブ」と呼ばれる突起が見られるものもあります。さらに、くちばしの内部には“歯”のような突起があり、草や穀物をしっかりと掴むための構造となっています。この特徴は、野生での生存能力を引き継いだ名残ともいえます。

また、羽毛は主に白色ですが、灰色の品種も存在し、種類によっては白と灰が混ざった模様を持つ個体もいます。その体躯はがっしりとしていて、歩く姿には風格があり、堂々とした印象を与えます。性格も比較的勇敢で、警戒心が強く、威嚇行動をとることもあるため、観察しているとその“番犬的”な一面を感じることができるでしょう。

アヒルの丸みを帯びた体型と優しい表情

アヒルは体長50〜80cm、体重3〜5kgとガチョウに比べると小柄で、全体的に“ころん”とした丸みを帯びた体型が特徴です。その外見はとても親しみやすく、特に子どもや動物好きの人々に人気があります。くちばしは黄色くて平たく、口角が少し上がって見えるため、どこか笑っているような、穏やかで優しい印象を与えます。

羽毛は基本的に白色が多いですが、品種によっては褐色や模様の入った羽毛を持つものもいます。アヒルの動きはガチョウに比べてのんびりしており、ヨチヨチ歩く姿は見る者を和ませます。この柔らかい雰囲気と穏やかな性格から、ペットとしても非常に飼いやすく、観賞用として庭などで飼育されていることも少なくありません。

そのほか、アヒルは人に馴れやすい傾向があり、呼びかけに反応するようになる個体もいます。こうした人懐っこさと小さめのサイズ感は、都会や住宅街でも飼いやすいという利点があり、近年ではペットとしての需要も高まってきています。

食性の違いとその理由

草食に近いガチョウの食生活

ガチョウは草食傾向が非常に強い鳥で、主に野草や牧草、葉物野菜などの植物を中心に摂取しています。自然な環境では、草むらの中から好みの植物を選んでついばむ姿がよく見られます。飼育下では飼い主が与える穀物類やパンくずなども食べますが、それは補助的な役割にとどまり、基本的には草を主食としています。そのため、広い敷地で放し飼いされることが多く、雑草の除去を目的とした“生きた除草機”として農場で活躍することもあります。

さらに、ガチョウは胃袋が丈夫で繊維質の高い植物も消化できる構造を持っています。特に葉の多い植物や柔らかい茎を好み、環境への適応力も高いことから、さまざまな地域での飼育に向いています。ガチョウを使った除草法は、有機農業の現場でも重宝されており、農薬を使わずに雑草管理をしたい生産者から注目されています。また、草を多く食べることで独特の風味が肉にも反映され、グルメの世界ではその食味にも評価があります。

雑食性で何でも食べるアヒル

一方、アヒルは極めて雑食性が強いことで知られています。草や水草といった植物性の餌も食べますが、それに加えて昆虫やミミズ、ドジョウ、ナメクジ、小魚、さらには貝類など、さまざまな動物性の餌も積極的に摂取します。このため、アヒルは水辺や田んぼなど、餌となる生物が豊富な環境に適応しやすく、自然の中で自ら餌を探して生活することが可能です。

その雑食性を活かした利用法として有名なのが、田んぼで活躍する「アイガモ農法」です。この農法では、アヒル(または合鴨)を水田に放し、害虫や雑草の種子、藻類などを食べてもらうことで農薬を使わずに稲作を行うことができます。アヒルは稲を倒すことなく田んぼを歩き回ることができ、稲の間を動きながら害虫を捕まえるため、環境に優しい持続可能な農業手法として高く評価されています。

また、家庭での飼育においても、アヒルは多様な餌に対応できるため、餌やりの自由度が高いというメリットがあります。野菜くずや残飯、小魚やご飯粒など、家庭で出た余剰食材を餌として活用できることから、エコな家禽としても見直されています。ただし、その分与える餌の種類には気を配る必要があり、バランスを崩すと栄養過多や消化不良を引き起こすリスクもあるため、飼育者の管理が求められます。

このように、ガチョウとアヒルでは食性に大きな違いがあり、その違いは生態や利用法にも直結しています。ガチョウは“自然除草機”として、アヒルは“天然の害虫駆除担当”として、どちらも人間の暮らしに役立つ特性を持った鳥なのです。

飛べない共通点に注目

なぜアヒルもガチョウも飛ぶのが苦手なのか?

アヒルとガチョウは家禽化の過程で飛翔能力をほとんど失っています。その大きな理由は、長年にわたる人間による品種改良によって体重が増加したこと、そして翼の筋肉や骨格が退化したことにあります。特に、商業目的で飼育されるこれらの鳥は、肉の質や量を重視されるため、身体のサイズが大きく改良され、その結果として空を飛ぶのに必要な軽量性を失ってしまいました。

飛翔に必要な胸筋や羽ばたきのためのエネルギーが十分でなく、翼も野生種と比較してやや短く、効率的な飛行には適さない構造になっています。短い距離での助走飛びや、危険を感じた際の一時的な羽ばたきは可能ですが、それはあくまでジャンプに近い動作であり、本格的な飛行とは異なります。

また、家禽化によって安全な飼育環境に置かれた結果、天敵から逃げる必要性が少なくなったことも、飛翔能力の退化を助長しています。自然界では空を飛ぶことが生存戦略の一部でしたが、人間の保護下ではその必要がなくなり、飛ぶという能力は徐々に不要なものとして淘汰されていったのです。

さらに、飛べないことは管理や飼育のしやすさにもつながります。放し飼いであっても逃げ出す心配が少なく、一定の範囲で安全に飼育することができるため、人間側にとっても好都合だったという背景があります。

このように、アヒルとガチョウが飛べなくなったのは偶然ではなく、人間の手によって形作られた進化の結果なのです。

アヒルを深掘りしてみよう

なぜ見分けがつかなくなるのか?

アヒルもガチョウも、白い羽毛とオレンジ色のくちばしという共通の見た目を持っているため、一見しただけではその違いを見分けるのが難しいことがあります。特に遠くから見ると、首の長さや体の大きさの差がわかりにくく、混同されがちです。

しかし、注意深く観察すれば、いくつかの明確な識別ポイントがあります。たとえばアヒルの首は比較的短く、全体的に丸みを帯びた体型をしています。くちばしは平たく、口角が上がっているような優しい印象を与えます。一方、ガチョウは首が長く、体格もがっしりとしていて、くちばしの根元に「コブ」がある場合もあります。さらに、歩き方や鳴き声、動作の速さなども見分けのポイントになります。

特に子どもや観光客など、鳥に詳しくない人にとっては、このような微妙な違いを瞬時に見極めるのは難しいかもしれません。ですが、一度それぞれの特徴を理解しておくと、次に見かけたときにはより正確に判別できるようになります。習慣的に観察を重ねることで、鳥の見分け方の感覚も自然と養われていくのです。

アヒルが活躍するシーン

アヒルは人間の暮らしと非常に深い関わりを持ってきた家禽であり、さまざまな場面でその存在感を発揮しています。特に料理の世界では重宝されており、北京ダックのような高級料理から、ピータンのような加工食品に至るまで、幅広く利用されています。肉は脂がのってジューシーで、特有の香りと旨味があるため、食通の間でも人気があります。

また、アヒルの卵も栄養価が高く、濃厚な味わいで知られており、料理の素材としての価値も高いです。さらに、羽毛は衣類や寝具の中綿に利用されるダックダウンとしても知られ、軽量で保温性に優れていることから、冬の防寒具に欠かせない素材となっています。

文化面でも、アヒルは童話や絵本、アニメーションなどに頻繁に登場する存在です。中でも『みにくいアヒルの子』は、誰もが一度は耳にしたことのある有名な物語で、アヒルが成長し、美しい白鳥に変わるというストーリーが多くの人々に感動を与えています。この物語に登場するアヒルのように、外見や第一印象では判断できない“本当の価値”を伝えるシンボルとしても愛されています。

このように、アヒルは食文化から文学、家庭での飼育まで、あらゆる面で人々の暮らしと深く関わっており、その魅力は単なる見た目だけでは語り尽くせないものがあります。

ガチョウを深掘りしてみよう

ガチョウが活躍する場面と特徴

ガチョウは、古くから人間の生活と深く関わってきた多目的な家禽です。特に食文化においては、フォアグラという世界三大珍味の一つの原料として欠かせない存在です。ガチョウの肝臓を肥大化させて作られるこの高級食材は、フランス料理を中心に広く利用されており、ガチョウ飼育の重要な目的の一つでもあります。

さらに、羽毛は高品質なグースダウンとして知られており、布団やダウンジャケットなどの高級寝具・衣類に使用されています。グースダウンは軽量で保温性に優れ、長期間へたりにくいことから、寒冷地での生活において非常に重宝されています。その品質は、同じ羽毛でもアヒルのダックダウンよりも評価が高く、市場でも高値で取引されることが多いです。

また、性格の面でもガチョウは特徴的です。非常に警戒心が強く、自分の縄張りに侵入してくる存在に対しては大きな鳴き声で威嚇し、時には攻撃的な態度を見せることもあります。このため、農場や民家では番犬代わりとして飼育される例もあり、実際に不審者を撃退したという報告もあるほどです。特に人間の足音や動きを敏感に察知し、早めに鳴き声で知らせてくれるため、警戒システムの一環として活用されるケースもあります。

近年では、欧米を中心にペットとしてガチョウを飼う家庭も増えています。体は大きいものの、幼い頃から人に慣れさせることで、非常に従順で懐きやすい性格になります。名前を呼ぶと反応したり、飼い主の後をついて歩いたりする個体もおり、知能の高さも注目されています。散歩を日課とするガチョウや、庭先でくつろぐ姿はSNSなどでも人気を集めており、愛玩動物としての魅力も広がっています。

このように、ガチョウは食材、素材、警備、ペットと、多方面で活躍する能力を持った鳥であり、その魅力は非常に多層的です。知れば知るほど、単なる家禽以上の存在としての価値が見えてくるでしょう。

白鳥とはどう違うのか?

白鳥はカモ科ハクチョウ属に属する水鳥で、見た目や生態においてアヒルやガチョウといくつもの顕著な違いがあります。まず、白鳥の体の大きさは非常に際立っており、成鳥では体長が1.2〜1.7メートル、翼を広げると2メートルを超えることもあります。これはアヒルやガチョウの倍近くに及ぶサイズで、優雅かつ威厳ある姿を持つことが一目で分かります。

くちばしも特徴的で、通常は黒と黄色が混在したツートンカラーとなっており、アヒルの黄色やガチョウのオレンジ単色のくちばしとは大きく異なります。また、首の長さは非常に長く、しなやかに湾曲して水面を泳ぐ姿は、見る者に美しさと気品を印象づけます。

さらに、白鳥の最大の特徴の一つはその飛翔能力です。野生の白鳥は渡り鳥として知られ、毎年数千キロにもおよぶ長距離を季節によって移動します。強靭な翼と筋肉を持ち、高高度かつ長時間の飛行が可能な点で、飛べないアヒルや飛行が制限されたガチョウとは決定的な違いがあります。

飼育の観点でも白鳥は異なっており、一般家庭や農場などで家禽として飼育されることはほとんどありません。これは白鳥が野生動物として法律で保護されているケースが多く、特に日本では野生鳥獣保護管理法の対象となっているためです。よって、白鳥は動物園や湖沼公園など特定の管理下にある施設でしか見られない存在となっています。

このように、白鳥はアヒルやガチョウと同じカモ科に属してはいるものの、外見、サイズ、飛翔能力、生態、そして人間との関わり方において大きく異なる存在です。その美しさと神秘性ゆえに、世界中で「優雅さの象徴」として称賛されることも多く、文学や芸術の題材としても重宝され続けています。

アヒルとガチョウはペットにもできる?

アヒルとガチョウはどちらも家禽として人間の生活に馴染みがあり、適切な条件を整えればペットとして飼育することも可能です。日本国内では、これらの鳥をペットとして迎える場合、家畜としての分類にあたるため、各自治体への届け出や登録が必要となります。これは鳥インフルエンザなどの感染症対策の観点からも重要で、法的な管理が求められる背景があります。

性格や飼育のしやすさという点で見ると、アヒルは比較的穏やかな性格をしており、人懐っこくて騒音も控えめなため、庭や小さなスペースでの飼育にも適しています。一方、ガチョウは体が大きく、鳴き声も大きめで警戒心が強いため、ある程度の広さと防音を考慮した環境が必要です。しかし、ガチョウも幼いころから人に慣れさせれば非常によく懐き、愛玩動物としての魅力を発揮します。

どちらの鳥も、十分な餌と水、快適な飼育スペース、適切な医療管理を整えることで健康に長生きすることができます。さらに、アヒルはその愛らしい見た目や動作、ガチョウは知能の高さや忠誠心といった特性により、それぞれ異なる魅力を持つペットとして評価されています。

特に自然とのふれあいや動物との共生を重視する家庭では、アヒルやガチョウをペットとして迎えることは、子どもたちの教育や情操にも良い影響を与えるとされています。ペットとしての飼育を検討する際には、事前に必要な準備や自治体の規定を確認したうえで、責任を持って迎えることが大切です。

まとめ

アヒルとガチョウは一見すると非常によく似た鳥に見えますが、実際にはその違いは多岐にわたります。まず、原種においてアヒルはマガモ、ガチョウはガンという別の野生種を祖先に持ち、それぞれが持つ生態的な特徴が家禽化された後の姿にも大きく反映されています。性格においても、アヒルはおとなしく人懐っこい傾向があるのに対し、ガチョウは縄張り意識が強く警戒心が高いという違いがあり、それが人間との関係にも影響を及ぼしています。

また、体格面ではアヒルは小柄で丸みのある体型を持ち、ガチョウは大柄で首が長く、堂々とした印象を与える点で明確な差があります。くちばしや羽毛の質、色合い、さらには歩き方まで異なるため、観察眼を養えば外見からも十分に見分けが可能です。

さらに、食性に関しては、アヒルは雑食性で幅広い食物を摂取するのに対し、ガチョウは主に植物を中心に摂取する草食傾向が強く、それに伴って活用されるシーンも異なります。アヒルは害虫駆除などにも貢献する一方、ガチョウは除草や番犬的な役割を果たすなど、実用性にも違いが見られます。

これらの知識を踏まえることで、両者を正しく見分ける力がつくだけでなく、それぞれの特性に合わせた適切な接し方や飼育方法を選ぶことができるようになります。見た目の可愛さだけでなく、背景にある生態や文化的な役割までを理解することが、アヒルとガチョウという存在をより深く知るための第一歩となるでしょう。