日々の洗濯に欠かせない洗剤や柔軟剤ですが、その使い方や適量について正しく理解している方は意外と少ないかもしれません。

洗剤の種類や分量を間違えると、衣類が傷んだり洗浄力が低下したり、場合によっては洗濯機の故障や環境への悪影響を招くこともあります。

本記事では、洗剤や柔軟剤の基本的な使い方から、洗濯機の種類に合わせた選び方、そして環境への配慮まで、家庭での洗濯をより快適で効果的にするための情報を詳しくご紹介します。

適切な知識を身につけて、大切な衣類をより長く美しく保ちましょう。

柔軟剤と洗剤の基本的な使い方

適切な洗濯機の設定と洗剤の選び方

洗濯機の種類(縦型・ドラム式)や洗濯物の量、汚れの度合いに応じて適切な洗濯コースを選ぶことが重要です。

たとえば軽い汚れであれば「お急ぎ」モード、しっかり洗いたい場合は「標準」や「つけおき」コースを選ぶと効果的です。

加えて、衣類の素材に応じて水温や脱水時間も調整しましょう。

洗剤には液体タイプ、粉末タイプ、ジェルボールタイプがあり、使いやすさや洗浄力、衣類との相性を考慮して選ぶとよいでしょう。

また、香り付きの洗剤や、部屋干し専用の抗菌タイプなどもあり、目的に応じた製品選びが大切です。

柔軟剤の役割と効果

柔軟剤は衣類の繊維をコーティングして滑らかにし、手触りを柔らかく保つ効果があります。

それだけでなく、静電気の発生を防いだり、洗濯中の摩擦による衣類の傷みを軽減したりする作用もあります。

さらに最近では、香りの持続力に優れた製品や、抗菌・防臭効果が付加されたものも多く登場しており、日常使いはもちろん、スポーツウェアや部屋干しなどにも適した柔軟剤が選べます。

洗濯物の種類に合わせた使い方

肌着やタオルなど肌に直接触れるものには、低刺激で無香料の柔軟剤や洗剤を使用することで、肌荒れなどを防ぐことができます。

逆に外出時に着る衣類や寝具などには、好みの香り付きの製品を使用することでリラックス効果や気分転換にもつながります。

また、タオルに柔軟剤を使用すると吸水性が落ちることがあるため、週に一度程度の使用にとどめるか、吸水性を損なわない専用の柔軟剤を使用するのが理想的です。

衣類の素材や目的に応じて使い分けることで、より効果的な洗濯が可能になります。

洗剤の量の目安

洗濯機の水量と洗剤の量の関係

一般的に、水30Lに対して洗剤10g(または10ml)が目安とされています。

この比率は洗濯機の種類や汚れの程度、洗濯物の量によって微調整が必要になる場合もあります。水量が増えるごとに洗剤の量も比例して増えますが、入れすぎると泡立ちが過剰になり、逆に汚れがうまく落ちないこともあるため、メーカーが推奨する使用量を基準にすることが重要です。

また、洗濯機のセンサー機能を活用して自動投入機能がある場合は、それに任せることで最適な洗剤量が確保できます。

一般的な推奨量と計算方法

多くの洗剤パッケージには、使用量の目安が表やグラフで明記されています。

たとえば、45Lの水量であれば15g〜20gが標準となることが多いです。

さらに、洗濯物の重さを目安にする方法もあります。

一般的に1kgの洗濯物につき約5g程度の洗剤が適量とされており、衣類が多くなればそれに応じて増やす必要があります。

また、汚れがひどい場合は洗剤の量を増やすか、前処理剤と併用するのも効果的です。

洗剤を適切に量ることは、洗浄力を最大限に発揮するための第一歩です。

濃縮タイプの洗剤の使い方

濃縮洗剤は、少量で高い洗浄力を発揮できるように設計されており、エコ志向の家庭や収納スペースを重視する方に人気があります。

ただし、通常の洗剤と比べて入れる量が少なく済む反面、誤って多く入れてしまうと泡が多くなりすぎてすすぎ不足になったり、洗濯機に負担をかけたりする可能性があります。

使用する際は、必ず製品に付属している計量キャップやスプーンを使い、表示された分量を守るようにしてください。

また、ドラム式洗濯機では低泡タイプの濃縮洗剤を選ぶと、さらに効果的に洗濯が行えます。

洗剤の使用量が減ることでコストパフォーマンスも高まり、環境にも優しい選択となります。

ドラム式洗濯機での使用方法

特性に応じた洗剤と柔軟剤の投入方法

ドラム式洗濯機は節水性に優れており、少ない水量で効率よく洗濯ができるという特徴があります。

そのため、泡立ちが控えめな低発泡性洗剤を使用するのが適しています。

泡が多すぎると、排水機構に負荷をかけたり、すすぎが不十分になったりする恐れがあるためです。

また、柔軟剤は自動投入機能付きの機種であれば、事前に適量を専用タンクに入れておくだけで自動で投入される便利な設計となっています。

手動の場合も、必ず柔軟剤専用の投入口に正しい量を入れるようにしましょう。

投入タイミングが適切でないと、柔軟剤の効果が十分に発揮されない可能性があります。

ドラム式洗濯機と縦型洗濯機の違い

ドラム式洗濯機は横向きの回転ドラムにより衣類を持ち上げて落とす「たたき洗い」が基本で、衣類への摩擦を抑えつつ洗浄するため、デリケートな素材にも向いています。

一方、縦型洗濯機は水流によって衣類同士をこすり合わせて洗う「もみ洗い」が中心で、汚れがひどい衣類には強力な洗浄力を発揮します。

このように構造や洗浄方式の違いにより、適する洗剤の種類や使用方法も異なります。

たとえば縦型では粉末洗剤も使いやすいですが、ドラム式では液体洗剤の方が残留のリスクが少なくおすすめです。

スタートボタンを押す前の確認事項

洗濯を開始する前には、まず洗剤と柔軟剤をそれぞれ正しい場所に投入しているか確認しましょう。

間違えてしまうと洗浄効果や仕上がりに大きな差が出るだけでなく、機械の故障を招く可能性もあります。

また、洗濯物に付いている洗濯表示をしっかり確認し、その素材に合った洗濯モード(デリケート、標準、しわケアなど)を選ぶことも重要です。

さらに、ドアの閉め忘れや衣類の詰めすぎがないかをチェックし、スムーズに運転を開始できる状態を整えることで、トラブルの回避にもつながります。

洗濯洗剤の種類と特徴

液体洗剤と粉末洗剤の違い

液体洗剤はその名の通り液体状で、水に素早く溶けるため冷水でもしっかりと溶け残ることなく使えるのが大きな利点です。

また、部分洗いにも使いやすく、シミや襟汚れなどに直接塗布できるタイプもあります。

一方で、粉末洗剤はアルカリ性が強く、特に皮脂や泥汚れといった頑固な汚れに対して優れた洗浄力を発揮します。

ただし、水温が低いと溶け残ることがあり、黒ずみや白い跡の原因になることもあるため、洗濯機の水温設定や予溶解が重要になります。

それぞれの洗剤には特徴があり、洗濯の目的や衣類の種類に応じて使い分けることが理想的です。

環境に優しい洗剤の選び方

環境に配慮した洗剤としては、界面活性剤や漂白剤などの成分を極力抑え、植物由来成分を多く含んだ製品が注目されています。

これらは生分解性が高く、排水後に自然に分解されやすいため、河川や海洋への悪影響を最小限に抑えることができます。

また、詰め替え用パックや再利用可能なボトルがある製品を選ぶことで、プラスチックごみの削減にもつながります。

洗浄力と環境性能を両立した製品を選ぶ際には、「エコラベル」や「グリーン購入法適合商品」などの表示があるかどうかを目安にすると良いでしょう。

特殊な衣類に適する洗剤

ウールやシルクといったデリケート素材には、通常の洗剤ではなく中性洗剤の使用が推奨されます。

これらの素材はアルカリや酵素に弱く、通常の洗剤で洗うと縮みや変色の原因となることがあります。

中性洗剤は洗浄力を保ちつつも繊維に優しい成分構成となっており、衣類の風合いや色合いを損なわずに洗い上げることが可能です。

洗濯表示に「中性洗剤使用」と記載されている衣類は必ず指示に従いましょう。

また、手洗いや洗濯ネットの併用など、洗濯方法そのものにも配慮することが重要です。

柔軟剤の効果的な使用法

選び方による香りの違い

柔軟剤にはフローラル系、シトラス系、ムスク系などさまざまな香りが用意されており、それぞれが与える印象や持続性にも違いがあります。

たとえば、フローラル系は華やかで優しい印象を与え、女性用の衣類や寝具に向いています。

シトラス系は爽やかで清涼感があり、夏場やスポーツウェアにぴったりです。

ムスク系は落ち着いた大人の香りで、ビジネスシーンの衣類にも相性が良いでしょう。

また、香りの強さや持続時間も商品ごとに異なるため、自分や家族の好み、使用する時間帯や場面を考慮して選ぶと、より快適に使用できます。

静電気防止効果のある製品

冬場や乾燥した時期、化学繊維を多く含む衣類を着用する場合、静電気の発生は避けられない悩みの一つです。

こうした時には、静電気防止成分が配合された柔軟剤の使用が効果的です。

これらの製品は、衣類の表面にコーティングを施して摩擦を軽減し、静電気の発生を抑える効果があります。

とくにポリエステルやナイロンなどの化繊衣類に対しては、静電気によるまとわりつきやホコリの吸着を防げるのでおすすめです。

また、静電気の発生を防ぐことで、髪の毛の広がりや肌への刺激の軽減にもつながります。

漂白剤との併用時の注意点

柔軟剤と漂白剤を同時に使用する際には、成分の中和や化学反応によりお互いの効果が打ち消されてしまうことがあります。

特に塩素系漂白剤との併用は避けるべきで、柔軟剤の香りや柔らかさの効果が失われるだけでなく、衣類へのダメージや色落ちの原因になる可能性もあります。

そのため、使用する場合は、洗濯工程を分けるか、洗濯機の「漂白工程」と「柔軟工程」が独立しているモードを選ぶようにしましょう。

また、使用前には必ずパッケージの注意書きを確認し、相性の悪い組み合わせを避けることが、トラブル防止につながります。

洗剤と柔軟剤の組み合わせ

相性の良い洗剤と柔軟剤

洗剤と柔軟剤は、それぞれ異なる役割を持つ洗濯アイテムですが、同じメーカーが提供する同一シリーズで揃えることで、香りや機能のバランスが最適化され、仕上がりの満足度が高まります。

たとえば、花の香りの洗剤に対してウッディ系の柔軟剤を使うと香りが混ざり合い、不快に感じられることもあるため、統一感のある香りで揃えるのがポイントです。

また、シリーズで揃えた場合、洗剤と柔軟剤の機能が補完し合うように設計されていることが多く、洗浄力と仕上がりの滑らかさのバランスが取りやすくなります。

適量を守る重要性

洗剤や柔軟剤は、たくさん入れれば入れるほど効果が高まるというものではありません。

むしろ過剰な投入は逆効果で、洗剤であれば泡が多すぎてすすぎが不十分になり、柔軟剤であれば繊維に残留しやすくなって肌トラブルの原因になることもあります。

洗濯機にも負担がかかり、故障の原因にもつながりかねません。

また、過剰な使用はコスト面や環境面でも無駄を生むため、製品に記載されている推奨使用量を守ることが重要です。

洗濯物の量や汚れの度合いに応じて、適切な量を見極める目も養いましょう。

適用外の洗濯物リスト

柔軟剤はすべての洗濯物に使用できるわけではなく、素材や用途によっては使用を避けるべきものもあります。

たとえば、撥水加工が施された衣類や機能性インナーなどは、柔軟剤の成分が繊維に吸着することで撥水性や吸汗速乾性が失われてしまう恐れがあります。

また、バスタオルやスポーツ用タオルなど吸水性が重視される製品では、柔軟剤の使用によって水分を弾いてしまい、本来の機能が低下してしまうこともあります。

洗濯前には洗濯表示や製品タグを確認し、柔軟剤の使用が適しているかを見極めることが大切です。

洗濯表示の読み方と重要性

洗濯表示に記載された情報の意義

洗濯表示は、衣類ごとに適切な洗濯方法や乾燥方法を示している大切な情報源です。

具体的には、洗剤の選択や使用量、洗濯機の運転モードや温度設定などを決める際の判断基準となり、衣類を長く美しく保つためには欠かせません。

たとえば「水洗い不可」の表示がある衣類に水洗いをすると、型崩れや生地の損傷の原因になる可能性があります。

逆に適切な洗濯方法に従うことで、衣類の機能性や素材の特性を最大限に活かすことができます。

衣類のケアを助ける表示の読み取り

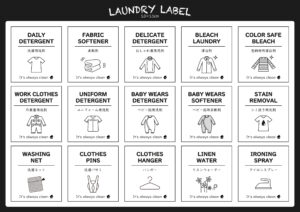

洗濯表示には、桶のマーク、三角のマーク、アイロンのマークなど、視覚的にわかりやすいシンボルが用いられています。

たとえば、手洗いマークがある衣類は洗濯機で洗うと繊維が傷んだり縮んだりする可能性があるため、優しく手で押し洗いすることが推奨されます。

陰干し指定のマークがある衣類は、直射日光によって変色や劣化が起きる恐れがあるため、風通しのよい日陰で干す必要があります。

漂白禁止の表示がある衣類に塩素系漂白剤を使用すると、色落ちやダメージの原因になります。

これらの表示を正確に理解することで、衣類を長持ちさせるだけでなく、日々の洗濯作業の効率も高まります。

表示内容に従った正しい使い方

表示内容に従って洗濯を行うことは、衣類の美しさと清潔さを維持するうえで非常に重要です。

たとえば、「アイロンは中温で」などの指示に従えば、生地の焼けやテカリを防ぐことができますし、「タンブル乾燥禁止」のマークがある衣類を乾燥機にかけると縮みや型崩れが起こるため、自然乾燥を選択すべきです。

また、「ドライクリーニング可」の表示がある衣類は、家庭洗濯では落としきれない汚れやシミを落とすのに適しているため、クリーニングに出すのが賢明です。

このように、洗濯表示をしっかり読み取り、それに従ったケアを行うことが、衣類の寿命を延ばし、快適な着用感を保つ鍵となります。

洗剤の量が多すぎるデメリット

洗浄力の低下と環境への影響

洗剤を必要以上に入れると、泡立ちが過剰になり洗濯機内で適切な水流が生まれにくくなります。

その結果、汚れが洗剤とともに再び衣類に付着してしまい、かえって洗浄力が落ちてしまうことがあります。

また、泡が多いと排水時に汚れが十分に流されず、洗濯槽内に汚れが残りやすくなる場合もあります。

さらに、大量の洗剤が排水として河川や海に流れ出ることで、水質汚染や水中生物への影響も懸念されます。こうした環境負荷を減らすためにも、適量使用が強く推奨されます。

すすぎ不足による影響

洗剤を多く使用すると、1回や2回のすすぎでは泡や成分が完全に除去されないことがあり、それが残留成分として衣類に付着します。

これにより、肌荒れやアレルギー反応を引き起こす可能性が高まり、とくに小さなお子様や敏感肌の方には大きな負担となります。

また、洗剤残留により衣類の手触りが悪くなり、ごわつきやにおいの原因にもなるため、快適な着用感を損なってしまいます。

洗剤を入れすぎた際は、すすぎ回数を増やすなどの対策が必要です。

衣類に与える負荷とダメージ

洗剤の成分が衣類の繊維に過剰に蓄積すると、生地そのものが硬化したり、色落ちや変色が起こるリスクが高まります。

特に濃色の衣類では、色あせが目立ちやすく、見た目の劣化にもつながります。また、頻繁に過剰な洗剤を使い続けることで繊維が劣化しやすくなり、摩耗や破れといったトラブルが生じることもあります。

大切な衣類を長持ちさせるためには、洗剤の使用量を守り、洗濯後に衣類の状態を定期的にチェックすることが望ましいです。

質問と回答 (知恵袋からのピックアップ)

よくある質問とその答え

Q:洗剤は多めに入れた方が汚れが落ちる?

A:これはよくある誤解です。

実際には洗剤を多く入れすぎると泡立ちが過剰になり、洗濯機内での水流が妨げられてしまい、汚れが落ちにくくなることがあります。

さらに、泡が多いとすすぎが不十分になりやすく、衣類に洗剤成分が残る原因にもなります。

洗剤の適量を守ることで、効率的かつ安全に洗濯を行うことができます。

洗剤の選び方と適量についての疑問

Q:柔軟剤と洗剤は一緒に入れていい?

A:基本的に投入口を分ける必要があります。

洗剤と柔軟剤を同時に同じ場所に入れると、成分同士が反応し合って洗浄力や柔軟効果が低下する恐れがあります。

最近の洗濯機には自動投入機能があるモデルも増えており、それぞれのタイミングで適切に投入される設計となっています。

手動投入の場合は必ず指定の投入口に分けて入れるようにしましょう。

トラブル時の対処法

Q:洗剤を入れすぎて泡が大量に出た!

A:まず、洗濯を一時停止し、可能であれば余分な泡を手で取り除いてください。

その後、すすぎ回数を1~2回追加することで、泡を効果的に除去できます。

ドラム式洗濯機の場合、泡立ち過ぎると排水不良を起こす可能性があるため注意が必要です。

また、今後は計量キャップやスプーンを使って洗剤を正確に量る習慣をつけることで、同様のトラブルを防ぐことができます。

まとめ

![]()

洗剤や柔軟剤は、単に衣類をきれいにするためだけでなく、素材を長持ちさせたり、着心地を良くしたりするために欠かせない存在です。

しかし、使い方を誤ると衣類や洗濯機に負担をかけたり、肌トラブルや環境汚染につながる恐れもあります。

この記事でご紹介したように、洗濯機の種類や洗濯物の状態に応じた洗剤・柔軟剤の選び方や、適切な使用量の把握、洗濯表示を参考にした使い分けを行うことで、毎日の洗濯がより快適で効率的になります。

また、近年は環境に配慮した製品も数多く登場しており、洗濯を通じてエコなライフスタイルを実現することも可能です。

正しい知識と工夫を取り入れて、大切な衣類を美しく保ち、家族の快適な毎日を支えていきましょう。